Análisis: House of The Dragon, segunda temporada

Es probable que los más asiduos lectores de nuestra revista –página– multimedio o whatever sea esto hayan notado que, en esta ocasión, no hemos hecho una reseña semana a semana de la temporada de La casa del dragón (House of the Dragon – Ryan Condal – 2022 – 2 temporadas hasta ahora). Para explicarlo, debo cambiar a la primera persona y abandonar esta postura seria, analítica y formal.

La verdad es que me pregunto si el no haber hecho el recap de la serie no es una declaración en sí misma. Pero la pregunta es más profunda, y debería reformularla. A pesar de que es una de las series mejor filmadas y fotografiadas jamás, que sucede en un mundo que me interesa y cuenta una historia que me apasiona, ¿por qué no encontré la motivación para escribir sobre ella todas las semanas?

Formulada de esa manera, puedo esbozar un par de respuestas más concisas. La primera es que, como no tengo abuelas, me felicito a mí mismo por lo expuesto en mi análisis del primer capítulo de la primera temporada, que pueden leer aquí. El problema sigue siendo el mismo. En la primera temporada pusieron en una licuadora todo lo que el algoritmo les dijo que al público le gustaba de Juego de Tronos (Game of Thrones – David Benioff, D.B, Weiss – 2011 – 8 temporadas). Como temían fallar, no dejaron nada afuera: personajes y tramas complejas, violencia, sexo, dragones, sumado a saltos temporales. Se creó tanto dinamismo que en la segunda temporada se siente el freno de mano puesto.

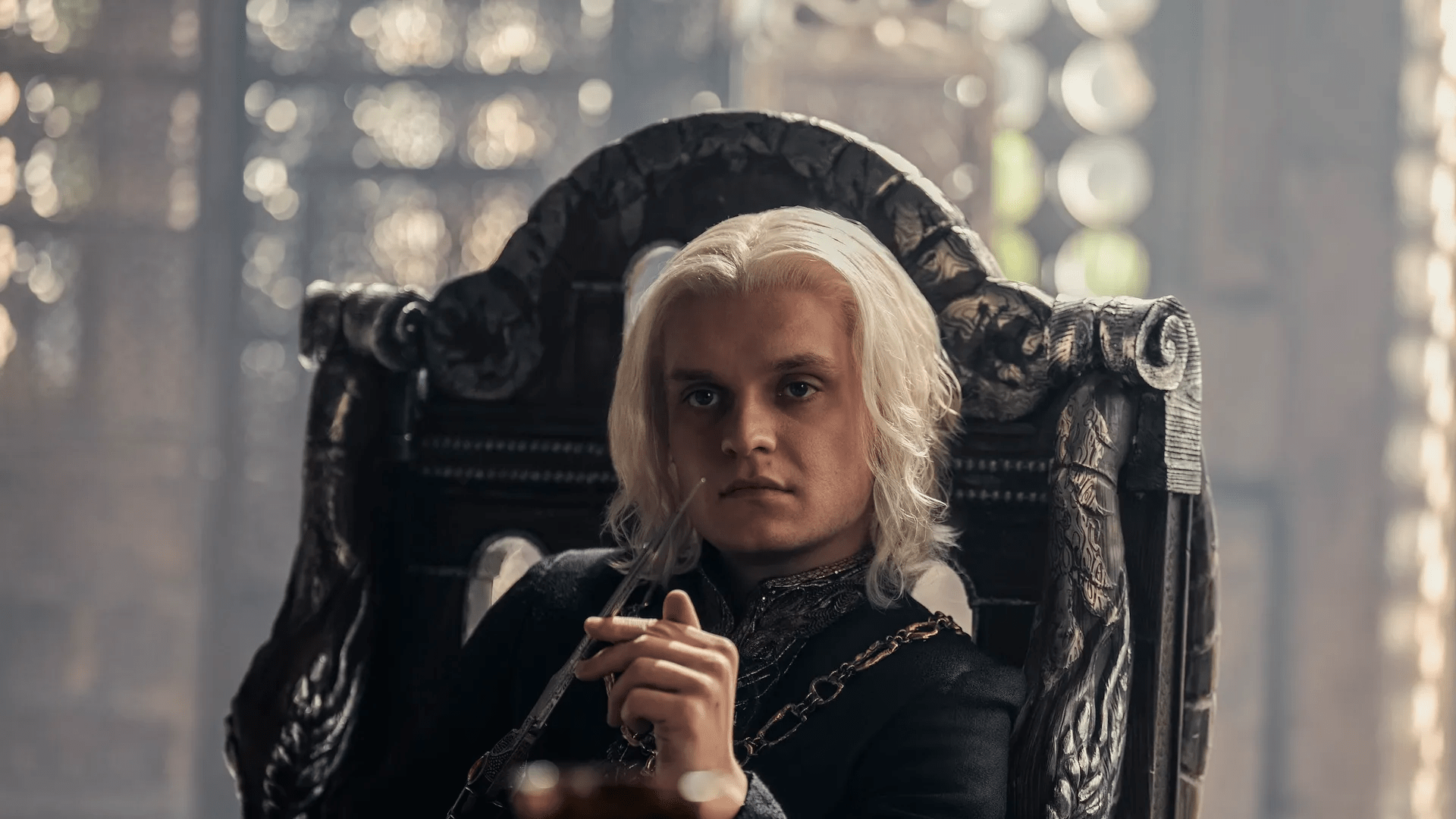

Con la desaparición de Viserys (Paddy Considine), uno de los personajes más interesantes –y me refiero al trazado de su arco, su viaje vital– es Daemon Targaryen (Matt Smith), pero los guionistas decidieron que nos pasemos toda la segunda temporada con el príncipe dragón encerrado en Harrenhall, viendo fantasmas. El conflicto de Rhaenyra (Emma D’Arcy) que quiere el trono, pero no quiere obtenerlo con sangre, me recuerda a cierta frase de la política argentina, formulada por Juan Domingo Perón: “entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo”. El problema es que está reiterado ad nauseam, capítulo tras capítulo. Alicent Hightower (Olivia Cooke) es un personaje errático, que se para en un púlpito, mientras se acuesta con su espada juramentada Ser Criston Cole (Fabien Frankel). No se sabe qué quiere Alicent. Ella tampoco. Otto Hightower (Rhys Ifans) se pasa el poco tiempo que tiene en pantalla al borde del telegrama, hasta que es finalmente despedido. Los hermanos Aegon (Tom Glynn Carney) y Aemond (Ewan Mitchell) son dos pavotes bastante planos. De hecho, para la centralidad que adquieren en esta temporada, se abandona una de las características esenciales de George R. R. Martin, que es la dualidad y profundidad en los personajes.

Por supuesto, nada de esto es realmente un problema. No son cuestiones que nos hacen apagar la televisión. No vamos a huir de Westeros tan fácilmente. Nada llega al punto de indignación –o tal vez muy pocas cosas, como el viaje de Jason Lannister a una reunión con la triarquía en las Ciudades Libres en el último episodio– los problemas reales son otros. Y voy a puntualizar cuatro.

El primero es que La casa del dragón fracasa en lo que las series que quieren tener éxito y popularidad no deben fallar en su segunda temporada: el mundo debe ensancharse. Los guionistas parecen saberlo, y entonces tenemos una escena en el Muro con Cregan Stark (que será muy importante en el futuro aún no contado del relato) y Jacaerys Velaryon. Esta escena, además, plantea cosas extrañas hasta para los conocedores. ¿Qué hace Cregan Stark en el Muro? ¿Por qué eligen mostrarlo con Jacaerys allí, y no en Invernalia? Ya veremos: es parte del respirador artificial. Es una evocación para que lo tengamos presente. Un tenue plantado.

Esto se abandona rápidamente y no volvemos a ver un lobo huargo hasta el final de la temporada. Lo mismo ocurre con la casa Arryn, a la que es enviada Laena Velaryon. Apenas dos escenas en el Nido de Águilas. El conflicto entonces, más allá de Harrenhall, no suma personajes ni espacios. Estamos estancados en lo planteado en la primera temporada.

El segundo es que, en muchas ocasiones, la hiperestilización parece una pantomima. Ser Criston Cole no parece ser un hombre salido de las fantasías medievales, sino más bien una caracterización de las que hacen uso las parodias. No ayuda a la construcción del personaje la actuación Fabien Frankel. El Príncipe Jacaerys parece un pibito disfrazado del príncipe valiente (y gótico) con ropa de adulto. Se supone que es el hijo de un mastodonte y la reina dragón. Lo mismo ocurre con Aemond y su parche en el ojo. Parece Loki. El actor elegido y todo lo que lo rodea, es caricaturesco.

Los espacios como Harrenhall o la sala de Rocadragón parecen salidos de un set de La cumbre escarlata (Crimson Peak – Guillermo del Toro – 2015). El gigantismo les juega en contra, hay demasiada autoconciencia y poca profundidad.

Voy más allá y me meto en un terreno en el que no suelo interesarme: en las entrevistas mismas con los intérpretes, parece hacerse más hincapié en ser un producto de explotación que en el interés por una trama y un arco narrativo. Esta evocación del mundo de Juego de Tronos se adentra mucho más en el “fantasy” tipo cosplay que en la creación de un mundo que parece que podemos tocar y oler. Y eso que el mundo es mucho más pequeño que el de Juego de Tronos.

El tercero es la ausencia de un pathos, es decir la cualidad del relato de evocar sentimientos reales en el público. Era muy difícil repetir el éxito de Juego de Tronos en permear la cultura popular. Hubo un tiempo en el que todos sabíamos que “un Lannister paga sus deudas”, que “el Norte recuerda” y que “el invierno se acerca”. En La casa del dragón, terminado el arco del Rey Viserys, ningún acontecimiento parece tener profundidad dramática, ni penetración en la cultura popular, ni siquiera entusiasmo. En estos ocho capítulos no hay emociones en juego. Dicho sea de paso, también falta un mito fundante (uno de los mithos), cuestión que en Juego de Tronos era central: no solo sabíamos que una rebelión había ocurrido hacía 20 años, sino que teníamos además 300 años de dinastía Targaryen, y previo a eso, más historias como la de los niños del bosque, las religiones y los demás continentes. En La casa del dragón, nos encontramos con la negación a uno de los principios que rigen la escritura de George R. R. Martin, que es una desmedida y desbordante ambición narrativa.

Y cuarto y final es la alarmante ausencia de una subtrama que sea el corazón temático de la historia, cosa que hizo trascender a Juego de Tronos más allá de los límites que se le imponen al género como nicho, y lo transformó en un fenómeno cultural. Juego de Tronos no era una historia sobre magos, espadas y brujas, ni sobre familias en pugna, sino que se trataba de un relato sobre cómo el pasado y el presente están íntimamente conectados por hilos visibles e invisibles. Es un relato sobre cómo se cuenta la historia y a su vez adquiere forma de relato. Los vencedores en Juego de Tronos, si es que podemos considerarlos de esa manera, son los que conocen el pasado y los que se interesan por conocer y contar las historias. Lo desarrollé acá y acá.

La casa del dragón se vale de los mitos de Juego de Tronos, que en la línea temporal son los mitos del futuro, para insuflar un alma a la lucha por la sucesión de la familia Targaryen. Esto está expresado en la primera temporada con la daga y el “secreto” de la familia Targaryen que pasa de sucesor a sucesor del Trono del Hierro, y hace referencia explícita a “Canción de Hielo y Fuego”, una lucha contra lo desconocido en defensa de los siete reinos. Por supuesto, que además será el nombre propuesto por Sam Tarly a los escritos del Archimaestre Ebrose sobre la guerra por la sucesión del Rey Robert, unos 176 años después. O lo que es lo mismo decir, se cagan en el canon. No tengo problemas con esto, no están reescribiendo la historia del mundo, pero vale decirlo, en los términos de una ficción que hace gala de su riqueza, complejidad y coherencia, que se haga referencia a ese título es chapucero.

En la segunda temporada, dan un paso más. Tenemos visiones compartidas e interconectadas de Helaena Targaryen (Phia Saban) y Daemon Targaryen, en las que se les representa la larga noche, el cuervo de tres ojos y hasta Daenerys Targaryen. Incluso, como en los paseos de Bran y el cuervo, pueden dialogar entre ellos. La visión sobre la “Canción de Hielo y Fuego” es una inyección artificial en esta historia, apelando al fandom para una interconexión que solo sirve para fingir profundidad. Helaena no es Bran Stark. Daemon no es el Cuervo de tres ojos. Su compromiso con guerras futuras (seis generaciones adelante) no está fundamentado. La visión sobre estos eventos es como la aparición de los Skywalker o personajes de la trilogía original de la Guerra de las Galaxias (Star Wars – George Lucas – 1977) en las series de Disney sobre este universo. Un gesto tribunero y fútil, que demuestra una pereza y falta de ingenio y coraje para inventar cosas nuevas.

Y pese a esto ¿estamos ante una serie horrible, aburrida y poco interesante? No lo creo realmente. Pero lo que es seguro es que, hasta ahora, estamos ante una oportunidad perdida. Un equipo millonario y lleno de estrellas que juega en el mejor estadio posible y se empeña en ganar los partidos colgado del travesaño y pidiendo la hora.