Sirat: la bomba de Pávlov

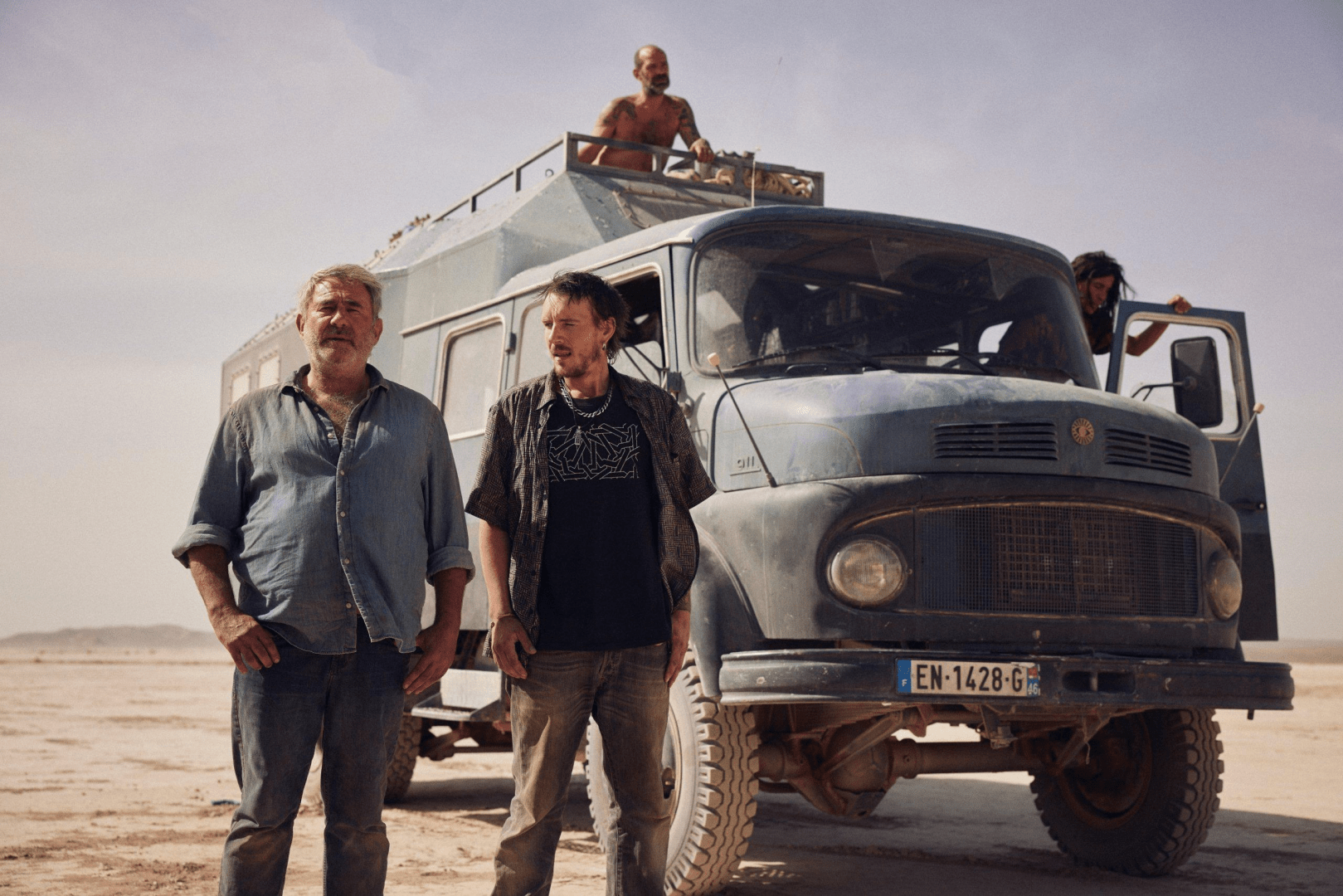

En una escena de Sirat, vemos a Luis (Sergi López), a su hijo Esteban, y a los ravers que viajan junto a ellos, curar al perro enfermo del chico, que se comió las heces con LSD de uno de los ravers. Para que quede bien claro el padecimiento del animal, Oliver Laxe le dedica no uno, ni dos, sino tres planos distintos que lo toman de cerca con sus gemidos de fondo. Un momento así seguro que puede suscitar la compasión de cualquiera; en todo caso, lo condenable de la escena es que está puesta ahí de forma tan alevosa, tan forzada (el hecho podría quitarse del metraje casi sin alterar la película), que no puede generar en quien lo ve otra sensación que no sea esa.

De momentos como ese está plagada Sirat. Por ejemplo, cuando los personajes se hallan en un campo minado, en peligro, Oliver Laxe hace que Jade explote mientras está en trance; por si esto no alcanzara para mostrar la situación desesperante en que se hallan, su director va a decidir, oh casualidad, que Bigui, otro de los ravers, estalle por el aire un poco más tarde. En otra escena, veremos cómo el camión de Luis, que estaba junto al de los ravers, cae por accidente a un precipicio, matando a Esteban y a su perro. El hecho parece metido con calzador, como para darle algún tipo de golpe bajo sádico y calculado a una película que hasta entonces mantenía los hechos dramáticos siempre en tensión. Laxe filma el llanto de Luis ante la pérdida de su hijo en primer plano, en una película donde los planos cerrados escasean, como un recurso burdo para hacer sentir el dolor del personaje.

Se trata de escenas efectistas, que buscan que uno como espectador se sorprenda o se angustie de la manera más burda posible. En lugar de construir una situación previa o un accionar de los personajes que deviene en consecuencias terribles, Oliver Laxe elige que les ocurran todo tipo de desgracias por mero azar, y la reacción del espectador se logra bajo una lógica conductista bastante nefasta.

Desde esta perspectiva, uno podría comparar a Sirat con una película con la que tiene puntos de contacto como es La chica de la aguja, de Magnus von Horn. Después de todo, ambas pasaron por el Festival de Cannes y fueron nominadas a Mejor Película Extranjera en los Óscar. Ambas presentan un escenario vinculado a un conflicto bélico (el fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio aparente de una tercera), y en ambas hay vínculos filiales que se ven sacudidos por la muerte. Pero, sobre todo, ambas presentan universos que sus directores retratan de forma espantosa, y en los cuales son capaces de mostrar hechos terribles, como la muerte de afectos cercanos (sean familiares o amigos) y el temor a la muerte. La diferencia entre ambas es el criterio de sus realizadores. En La chica de la aguja, la mayoría de las desgracias y pesares que atraviesa su protagonista ocurren por decisiones suyas (el aborto fallido que intenta practicarse, por ejemplo), o bien por lo que otros personajes hacen en ese contexto. Por eso, aún cuando el universo del film sea cruel, nunca esa crueldad es azarosa, procedente de un regodeo de su director. Se podría agregar, además, que Von Horn muestra una mayor tridimensionalidad en sus personajes. La protagonista podrá ser una joven desdichada por la que uno sienta cierta empatía, pero también es capaz de mostrar un lado egoísta cuando decide abandonar a su marido (un veterano que ha vuelto de la guerra mutilado) y llevarse a la hija de ambos. La villana del film podrá ser alguien tan execrable como lo es una asesina de bebés (¡!), pero su director, lejos de caer en el facilismo de condenarla de forma directa, le dedica hacia el final una escena donde ella defiende su motivación (válida, al menos desde su lógica) de evitar que los niños no deseados caigan en la pobreza. En cualquier caso, hay un interés genuino del cineasta por acercarse a sus personajes y por tratar de entenderlos.

Laxe, en cambio, hace que los hechos terribles le sucedan a gente de la cual sabemos poco y nada, haciendo que cualquier posibilidad de interés o identificación por ellos quede trunca. De Luis apenas sabemos que busca a su hija que desapareció en una rave, de su hijo no conocemos casi nada, y los ravers son retratados de forma muy esquemática como gente que oscila entre la solidaridad (Jade y Steff, que auxilian a Luis cuando vaga desconsolado por el desierto) y la oligofrenia (Bigui y Tonin, riendo ante el perro cuando está enfermo).

Y a esta superficialidad en el trazo de sus criaturas, se le suma otra: la superficialidad del contexto bélico. En Sirat veremos cómo un grupo de soldados (estadounidenses, se presume) llegan al desierto para suspender una rave y evacuar a los ravers; más tarde, los protagonistas escucharán por la radio de un conflicto armado que escala hasta ser algo así como una tercera guerra mundial. Nada más. El problema con estos hechos es que ninguno resulta demasiado profundo, y si bien la ubicación territorial es concreta (la acción tiene lugar en Marruecos), la probable guerra nunca se determina, como si la película quisiera rozar cierta importancia por el mero hecho de situar un conflicto sociopolítico en un país tercermundista.

Alguien podría confundir una película en la que pasen cosas horribles, ambientada en el contexto apenas delineado del Tercer Mundo y de una posible guerra, con una obra de cine importante. Pero allí está lo más molesto de Sirat: detrás de lo que parece una película importante y premiada, no se esconde más que una serie de escenas efectistas que buscan el asombro del espectador, como lo podría hacer una película de terror llena de jump scares baratos creyendo que eso genera miedo.

En cualquier caso, los festivales clase A y los Óscar pueden quedarse tranquilos: ya tienen su film miserabilista y con telón de país subdesarrollado de turno, para adosarlo de laureles en su póster, o de estatuillas doradas si la Academia lo permite. La casa está en orden.