Sentimental Value: arte y vida

Esa casa vio tanto. A través de sus ventanas y sus umbrales, desde sus fisuras y sus superficies, bajo un techo que muere poco a poco con el paso de los años. No hay hogar que resista el peso de tantos recuerdos de manera impoluta. Y Sentimental Value, de Joachim Trier, es la edificación que guarda el centro de la trama. La familia y el arte, y la herencia y el dolor, y la muerte y la vida. Porque es una película que universaliza lo particular y balancea diversos temas con una maestría única.

No es casualidad que Gustav Borg (Stellan Skarsgård) recuerde con intensidad los pequeños juegos de siluetas proyectadas en el suelo del hogar. El cine es un teatro evolucionado de luces y sombras, y la casa del cineasta esconde también la fundación de su propio arte. En ese espacio se concentra entonces un intrincado vínculo entre vida y arte, que para la familia Borg no están escindidas. Nora (Renate Reinsve) vive de la actuación, su hermana Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), a pesar de ser historiadora, participó en una de las películas de su padre, y su sobrino Erik (Øyvind Hesjedal Loven) se ve fascinado también por el oficio.

Y en el medio del arte y la vida, la muerte. Porque el fallecimiento de la madre de Nora y Agnes, una de las dos figuras ausentes más presentes en el relato, es el puntapié del reencuentro de Gustav, reputado director con una pausa de varios años sin hacer ninguna película, con sus dos hijas y su nieto. Es en ese puente tendido donde salen a relucir, tanto en pequeños intervalos del relato como en la totalidad del guion, dolores latentes en el linaje familiar, traumas heredados, heridas abiertas.

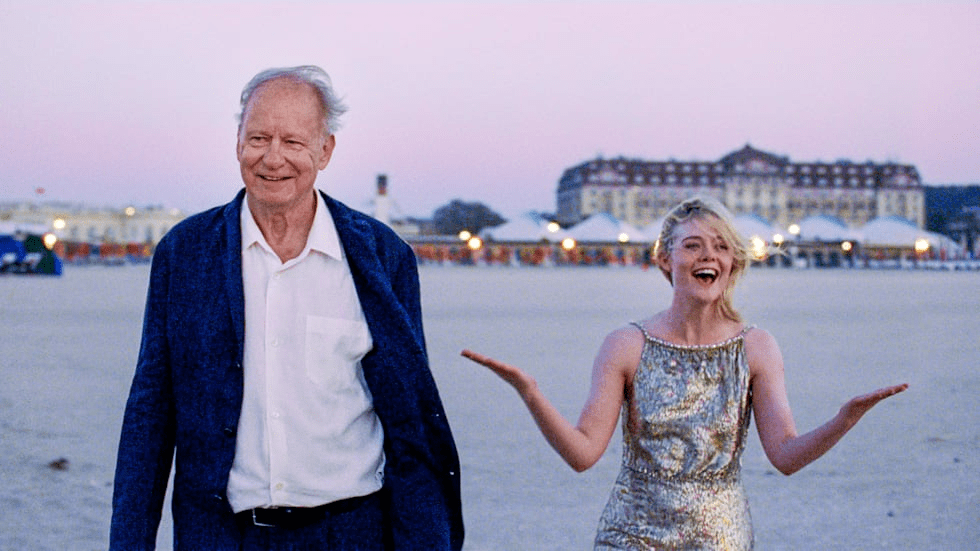

Pero Trier cuenta sin explicitar. El espacio vacío entre palabras, la quietud que se mete en la cámara, la gestualidad de las interpretaciones, expresan más que cualquier línea de diálogo. El último proyecto de película luego de años de aridez es uno en el que el director parece estar poniendo toda su vitalidad. Quienes leyeron su guion lo afirman. Y esa autenticidad lo lleva a ofrecerle a su hija su participación; lo escribió pensando en ella. El rechazo al ofrecimiento es equivalente al rechazo a su paternidad ausente. Y Rachel Kemp (Elle Fanning), una celebridad del cine hollywoodense, viene a rellenar ese papel repelido.

La obra se desarrolla en ese aparente error, ese destino torcido que no debió ser. La interpretación de Fanning es sublime; en un juego de mamushkas, es la actuación de una actriz que, entre la brecha cultural y familiar, no se siente cómoda en el papel otorgado en la película dentro de la película. Mientras, en un dúo de doppelgängers, igualmente maquilladas y de igual color de pelo, Nora se mueve desubicada en el mundo del teatro y de sus vínculos; sus crisis previas a entrar al escenario son seguidas por un éxito rotundo, el sufrimiento acompaña a sus aciertos. Esa tensión entre dos artes es la misma tensión expuesta entre el cine de autor y el cine comercial, entre una actriz de teatro y una de cine, entre un presente y un pasado familiar, entre dos hermanas con diferentes personalidades y vidas, entre un padre y una hija.

La deriva de Sentimental Value hace que la película difiera de su obra anterior, The Worst Person in the World, en la cual el foco estaba más cerrado en su protagonista y sus elecciones de vida. En esta última película, la trama se ramifica y produce interesantes vericuetos, aunque el núcleo siempre es el mismo. La película comienza con aquel ejercicio de escuela que Nora debió hacer imaginando un relato desde el punto de vista de su hogar. La prosopopeya o personificación hace que veamos la vivienda como un ser vivo: sus ventanas como ojos, sus hendiduras como arrugas, sus objetos como órganos vitales. Porque la memoria familiar produce un único efecto alquímico en la estructura de la casa: valor sentimental.

En el mismo espacio vivía la bisabuela de Erik, que militó en contra del nazismo y fue por ello capturada y sometida a torturas que nunca pudo poner oralmente en palabras. Pero ese dolor se manifestó en su suicido, con una soga colgada del techo. Y lo que fue sufrimiento y muerte, en su hijo encontró su cauce en la catarsis artística. Un arte que lo aisló de su propia familia, lo que provocó la distancia y las cicatrices de sus dos hijas.

Aquella chimenea transmitió muchas cosas desde la planta baja hasta el piso superior, y quien estuviera del otro lado, podría escuchar. Así, discurrieron peleas y portazos, abrazos y sonrisas, fiestas descarnadas y el silencio más quieto. Se siente el peso de los años y de los acontecimientos narrados, pero por más fuerte que fueran fluyen por los fotogramas con una firme ligereza. No hace falta exagerar lo vital para que cobre importancia.

Esa casa que vio tanto abre la obra, pero no la cierra. Al menos, no exactamente. Porque la última secuencia de la película, a diferencia de lo que el director anhela a lo largo de la obra, no es la casa fáctica, sino un artificio de ella, una escenografía. Nora va pasando delante de la cámara en un plano secuencia, tal como Gustav la quiso filmar. Ella despidió a su hijo, su sobrino en la vida real, y va a la habitación, en donde cuelga una soga. Pero cuando la puerta se cierra, ella no se cuelga. El fuera de campo pertenece al arte. La hija sonríe y el padre le devuelve la sonrisa. Mientras el arte transmuta la muerte, su vínculo está lleno de vida.