El jardinero: la fragilidad humana como la peor de las plagas

Con su llegada a Netflix, la pantalla del streaming incorpora con esta serie una especie de tragedia griega moderna vestida de suspenso contemporáneo.

Aunque de dudoso valor general, quiero mencionar los criterios personales que me hicieron poner foco en El jardinero. Estos cumplen con cuatro condiciones que me parecen más que interesantes: se trata de un hallazgo valioso y algo soterrado; tiene una premisa original; es una producción no norteamericana, y ha surgido de un descubrimiento personal reciente.

Si bien para algunos lectores, la afirmación de que Eljardinero es una “tragedia griega moderna vestida de suspenso” pueda parecer algo exagerada, al respecto es necesario aclarar que es una expresión que no solo busca ser una metáfora estética, también pretende hacer un reconocimiento a su “matriz narrativa” que, como pasa en las obras de Sófocles o Eurípides, hace que la serie funcione como un vehículo para explorar dilemas eternos sobre la condición humana, solo que para ello utiliza el suspenso contemporáneo —con su ritmo acelerado y con giros de la trama—.

En este marco de ideas, cabe comentar que, aunque parezca solo una serie de suspenso moderna, con acción y vueltas en la trama, encuentra formas frescas para contarnos historias añejas sobre lo que significa ser humano que ya se vienen contando desde épocas de la antigua Grecia.

El personaje principal, que no es un villano, comete actos moral y legalmente condenables. Sin embargo, se nos presenta ante nuestra percepción como espectadores como un buen muchacho, con el que seremos capaces de empatizar, porque sufre de un gran defecto o una obsesión que lo domina. Al principio, es incapaz de sentir, a consecuencia de un accidente automovilístico que tuvo de pequeño y, en la actualidad del relato, un tumor en la cabeza que puede llegar a matarlo le ha abierto la posibilidad de experimentar sentimientos, incluso de enamorarse. No cae en desgracia porque sea malo, sino porque toma malas decisiones basadas en sus miedos o traumas del pasado y la influencia de su madre, protectora por momentos y, por otros, manipuladora. Como espectadores, vemos cómo ese “punto débil” del protagonista lo empuja directo al desastre, y eso nos genera una angustia constante.

Como en las historias antiguas, donde los héroes se creían más poderosos que los dioses, aquí, el protagonista cree que puede engañar al sistema, a la tecnología o a la ley; la complicidad, contención y guía que le proporciona su madre, impulsada por sus propios traumas, ayuda a su confusión. A esta actitud podríamos definirla como: “pecar de soberbia”, pecado que lo arrastra al castigo o la condena, siempre trágicas y, lo que en las antiguas tragedias griegas era resuelto por “el destino decidido por los dioses”, ahora serán las leyes y secretos del pasado, que tarde o temprano te terminan atrapando, los encargados de hacerlo.

Así como en el antiguo teatro de la tragedia griega un grupo de personas (el coro) cumplía el rol de explicarle al público lo que estaba pasando en el proscenio, la serie se vale de herramientas cinematográficas para que ayuden a entender por qué el personaje hace lo que hace. Entre esas herramientas que reemplazan al coro en la función explicativa pueden destacarse la voz en off y los oportunos flashbacks.

Como en las tragedias griegas, la serie no solo trata de atrapar al culpable, sino que nos lleva a pensar en temas profundos que enmarcan las acciones, y en muchos casos, las trascienden. Por ejemplo: ¿Es lo mismo lo que dice la ley que lo que dicta el corazón? A veces, lo que es legal no parece justo, y esa pelea interna del personaje nos hace preguntarnos si realmente somos dueños de nuestras vidas o si estamos atrapados por fuerzas más grandes que nosotros.

También funciona el hecho de que, como espectadores, disfrutamos, cuando vemos a alguien sufrir una dura derrota, y esto suele suceder porque termina funcionando como una catarsis en la que soltamos nuestras propias tensiones y miedos. Es, para nosotros, como una especie de “limpieza emocional”: ver la caída del héroe, empático, simpático o que nos merece piedad, nos ayuda a entender nuestras propias debilidades y así sentirnos aliviados o más sabios al terminar el proceso.

¿Por qué esta serie de seis capítulos está capturando la atención del público?

La historia nos presenta a Elmer, un joven que vive en una dualidad casi imposible de sostener: por un lado, la delicadeza silenciosa de la jardinería y, por el otro, la frialdad absoluta de ser un asesino a sueldo dedicado a la “limpieza” de personas que resultan molestas para quienes tienen el poder de pagar por su desaparición.

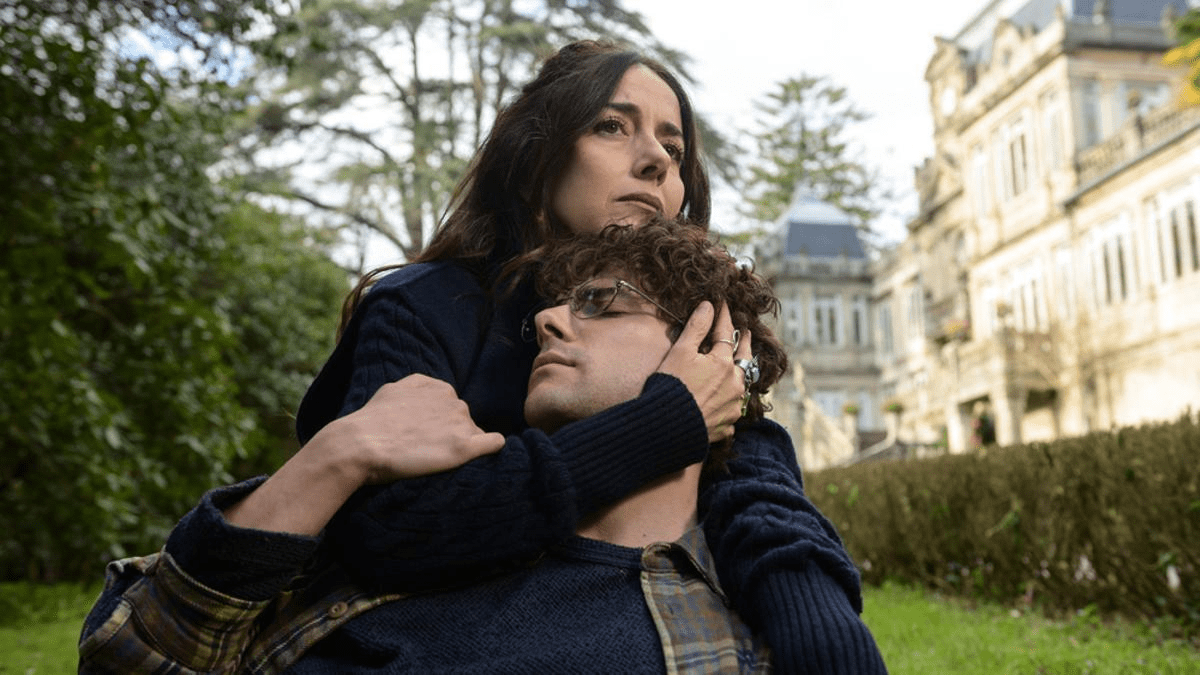

Pero lo que realmente motoriza este relato no es el crimen en sí, sino el origen de esa carencia de sentimientos, un punto de partida que nos lleva directamente a una figura materna tan fascinante como aterradora, la China Jurado.

Todo comienza con una China joven y herida, no físicamente, sino en lo más profundo de su orgullo y su identidad. Una madre que es el pilar de un resentimiento que lo tiñe todo. Tras haber sido expulsada de su país y despojada de su patrimonio, la China se encuentra en un limbo de supervivencia donde el estatus perdido es una herida que no deja de sangrar.

Sin embargo, su mayor tragedia —y a la vez su herramienta más útil— es el resultado de un accidente automovilístico que ella misma provocó años atrás. En aquel choque, su hijo pequeño sobrevivió, pero a un costo devastador: el daño neurológico le arrebató la capacidad de “sentir”.

El niño creció convirtiéndose en un adulto joven que no experimenta dolor, ni miedo, ni empatía, ni culpa. Es, para fines prácticos, una página en blanco emocional.

Sin embargo, en lugar de buscar la recuperación de su hijo, la China, movida por una mezcla de culpa retorcida y pragmatismo despiadado, convierte esta discapacidad de Elmer, su hijo, en una ventaja competitiva dentro del mercado del asesinato por encargo. Si el joven Elmer no siente, no dudará; si no tiene empatía, no se detendrá ante el posible ruego de una víctima.

Así, la serie nos sumerge en la rutina de este joven que reparte sus horas entre sus trabajos de jardinería y sus ejecuciones a pedido. Hay algo profundamente poético y a la vez macabro en su inclinación por la jardinería y el sacrificio de trabajos extras para que su madre junte la plata para recomprar la casa familiar y poder volver a su país.

En un mundo donde las personas le resultan indescifrables por su falta de conexión emocional, para Elmer, las plantas son su refugio. La vegetación no exige conversación, no demanda sentimientos que él no puede dar y responde a leyes lógicas de cuidado y crecimiento que no exigen mayor discernimiento.

Su jardín es el único lugar donde él tiene el control total, donde la vida crece bajo sus manos, lo cual genera un contraste brutal con su otro oficio, donde esas mismas manos se encargan de borrar existencias de manera mecánica.

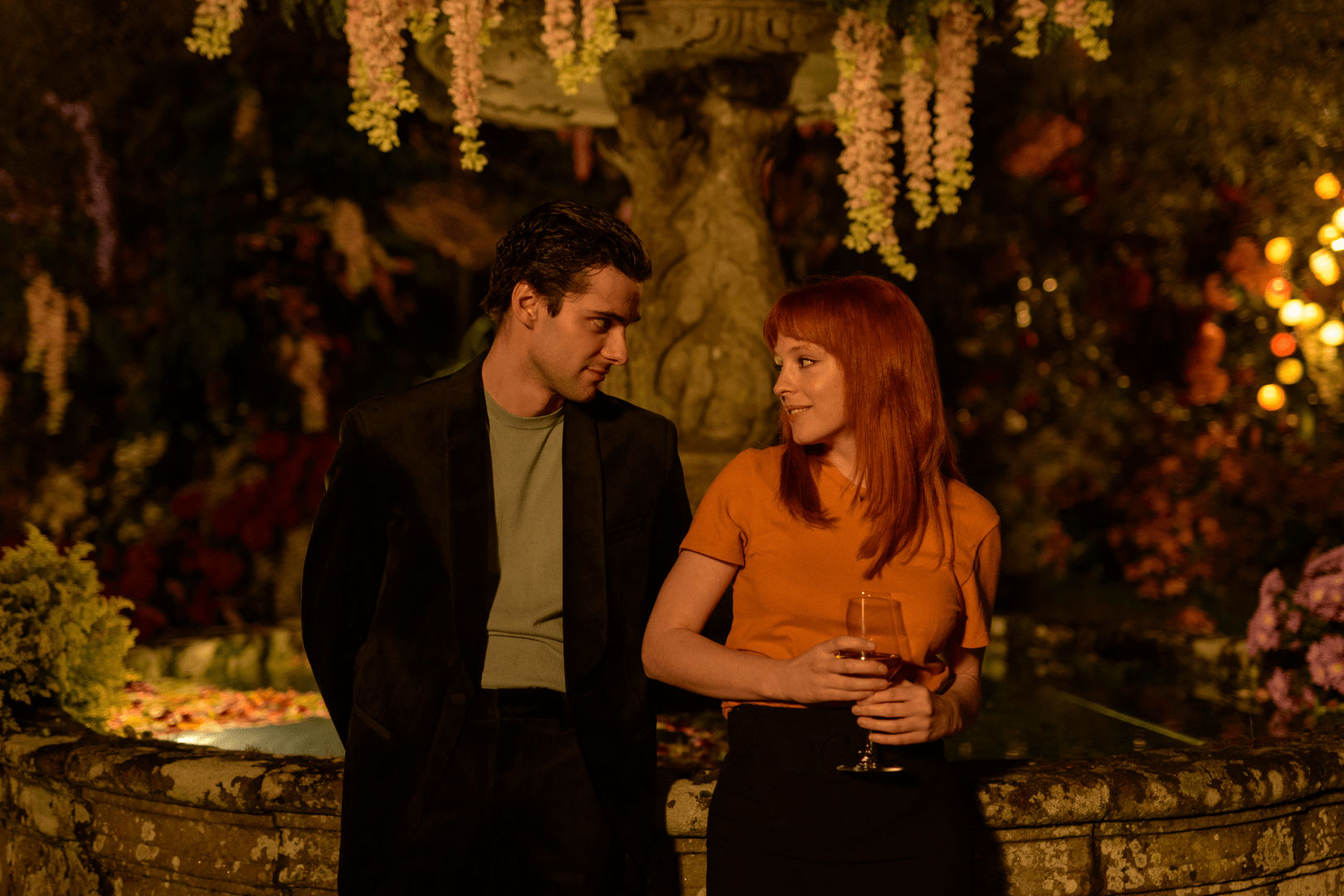

A medida que avanzan los seis episodios, la narrativa nos lleva por el camino del despertar. Como si fuera una planta que finalmente recibe la luz adecuada, el protagonista comienza a experimentar una grieta en su armadura de hielo cuando se cruza con una de sus víctimas designadas. A través del conocimiento de Violeta, un nuevo y suculento objetivo, algo que debería haber sido un trámite más en su lista de tareas se convierte en el catalizador de una transformación sensorial y afectiva. Es aquí donde la serie alcanza su mayor vuelo dramático: el proceso de “volver a sentir” no es algo dulce ni romántico, sino un camino doloroso y confuso. El protagonista empieza a descubrir que el mundo tiene texturas y que las acciones tienen consecuencias que pesan en el pecho. Sus objetivos narrativos son claros: explorar si la humanidad es algo intrínseco o si puede ser reconstruida después de haber sido sistemáticamente anulada por el trauma y la manipulación materna.

La clave de su potencial entre el público reside en esa mezcla de morbo y redención que tanto atrae. Fascina la figura del antihéroe, especialmente cuando se trata de una víctima de las circunstancias. Hay una tensión constante entre el deseo del espectador de que el protagonista cumpla su misión y la esperanza de que finalmente se detenga y elija otro camino. Además, la relación con la madre aporta una capa de thriller psicológico que eleva la serie por encima de las producciones convencionales de mera acción. Es una relación tóxica llevada al extremo, donde el amor materno se confunde con el derecho de propiedad y explotación.

Entre sus fortalezas, destaca sin duda la estética visual. El contraste entre la sangre roja de los crímenes y el verde vibrante de los jardines crea una atmósfera única, casi onírica. La interpretación del protagonista es otro punto alto, ya que logra transmitir mucho a través de la inexpresividad, algo extremadamente difícil de lograr sin caer en el aburrimiento. Por otro lado, si buscamos debilidades, podríamos señalar que algunos giros de la trama pueden resultar familiares para quienes consumen mucho cine de asesinos a sueldo, y que el ritmo en los capítulos centrales se detiene quizás demasiado en los conflictos secundarios de la China, restándole un poco de impulso a la evolución de Elmer.

El tramo final de Eljardinero funciona como una gran poda necesaria. Si durante los primeros episodios vimos cómo las raíces de este joven estaban enredadas en los traumas y las ambiciones de su madre, el desenlace se encarga de mostrar qué sucede cuando la planta decide crecer en una dirección diferente. El conflicto final no es solo una cuestión de si el protagonista logrará completar su última misión o si escapará de la justicia, sino de una confrontación de identidades. La madre, que hasta el último minuto intenta sostener la estructura de su “negocio” y su control emocional, se enfrenta a la realidad de que el hijo que ella “creó” (o, mejor dicho, el que ella rompió para moldear a su antojo) ya no existe.

En términos de impacto, el cierre se aleja de los finales felices tradicionales de Hollywood para abrazar una melancolía mucho más honesta.

En definitiva, el viaje de El jardinero no concluye con un simple fundido a negro, sino con la apertura de un interrogante que resuena en el espectador mucho después de que aparezcan los créditos: ¿es posible reconstruir una identidad sobre un suelo que ha sido sistemáticamente envenenado por el trauma? El desenlace nos deja con la imagen de un hombre que, tras años de ser una extensión de la voluntad de su madre, finalmente reclama su derecho a la autonomía. Esta libertad, sin embargo, llega con un precio altísimo. Al recuperar la capacidad de sentir, el protagonista se ve obligado a procesar de golpe no solo el amor y la belleza que se le negaron, sino también el horror de sus propios actos. El “despertar” que tanto buscamos durante los seis capítulos resulta ser una medicina amarga pero necesaria.

El éxito de esta producción radica en que no nos ofrece soluciones mágicas ni finales de cuento de hadas; nos brinda una verdad humana descarnada. La serie termina demostrando que, aunque los padres puedan moldear nuestras circunstancias y la tragedia pueda marchitar nuestra sensibilidad, siempre queda una semilla de voluntad propia esperando el momento justo para germinar. Ver la serie completa es, por tanto, asistir al nacimiento de un hombre nuevo, uno que ha tenido que podar su propio árbol familiar para no morir asfixiado por sus ramas.

Reflexión final

El jardinero se posiciona como una pieza indispensable porque se atreve a habitar los grises. No nos entrega un héroe, sino un sobreviviente; no nos muestra una villana de caricatura, sino una madre rota que proyecta sus pedazos sobre su hijo. Al terminar el sexto capítulo, el espectador no solo ha consumido una serie de suspenso, sino que ha sido testigo de un milagro biológico y psicológico: el momento exacto en que una máquina de matar vuelve a ser un hombre.