The Shrouds: Cementerio Club

“Qué solo y triste voy a estar en este cementerio…”

Cementerio Club, Luis A. Spinetta

Todo aquel que haya contemplado la obra de un realizador como David Cronenberg sabe que la obsesión es una patología que condiciona a buena parte de su imaginario cinematográfico. Esto conlleva que, en general, las acciones que movilizan a los personajes centrales de sus propuestas deban enfrentarse a mutaciones (tanto mentales como corporales) que finalmente producen la desintegración de aquella identidad que en un principio parecía definirlos. Con el paso del tiempo este síntoma supo trasladarse al mismísimo Cronenberg, quien desde hace ya varios años se ve afectado por una constante que fue alterando sus manierismos más distintivos.

Después de Spider (2002), aquel drama freudiano con un Ralph Fiennes en su pico actoral, el canadiense supo coquetear con el mainstream mediante los encargos de A History of Violence (2005) y Eastern Promises (2007). Ambas apuestas funcionaron y le permitieron continuar anclado en la industria comercial, aunque adoptando un perfil más reservado. De esta manera comenzó a gestarse una fase alineada por las películas Cosmopolis (2012), Maps to the Stars (2014) y Crimes of the Future (2022), en la que para muchos el cine de Cronenberg pecaría de intelectualoide y pretencioso.

Los condimentos que alumbraron sus tempranos esfuerzos como el anarquismo cyberpunk de Videodrome (1983) o el romance venéreo de The Fly (1986) fueron reducidos a unas mínimas escenas que distan de querer shockear en grande (ya no quedan rastros de aquellos tiempos en los que una cabeza que estalla o una vagina que sale de un estómago sacudieron el avispero de los géneros). Aunque se mantuvo alejado de las convenciones actuales y trabaja con presupuestos acotados, Cronenberg parece más interesado en justificar sus búsquedas artísticas con narrativas quirúrgicas e introspectivas. Ya ni siquiera se presenta como ese parásito hacedor de malestares en el circuito taquillero (la última vez que realmente hizo ruido fue en 1996 con Crash), sino que desde hace rato se convirtió en un fetiche adoptado por el circuito de festivales para ser venerado dentro de un círculo selectivo que reafirma su presencia como un autor con prestigio asegurado.

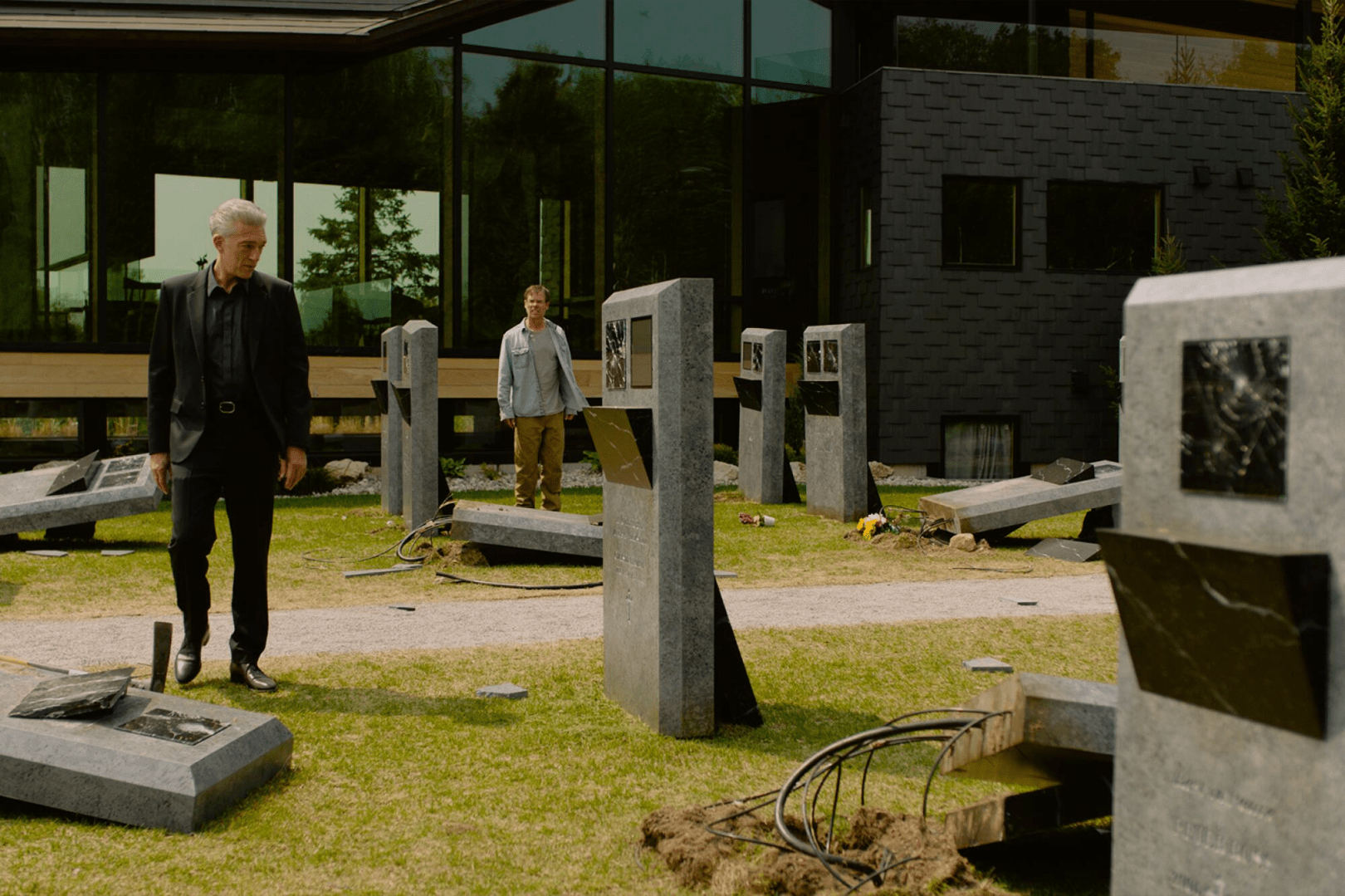

Su más reciente incursión en este mismo linaje es The Shrouds (2024), donde Vincent Cassel compone a un empresario que administra un cementerio sofisticado en el que los adinerados pueden permitirse enterrar a sus seres queridos cubiertos por unos sudarios que rodean los cadáveres con cámaras de avanzada. Esta tecnología posibilita observar la degradación de los restos en cualquier momento, utilizando una aplicación exclusiva para los usuarios de su empresa GraveTech. Incluso, dentro de las instalaciones se encuentra funcionando un restaurante distinguido para sus asociados e invitados (una especie de club que opera como refugio para aquellos que, como Cronenberg, siguen aferrados a ese pasado en el que alguna vez se sintieron realizados).

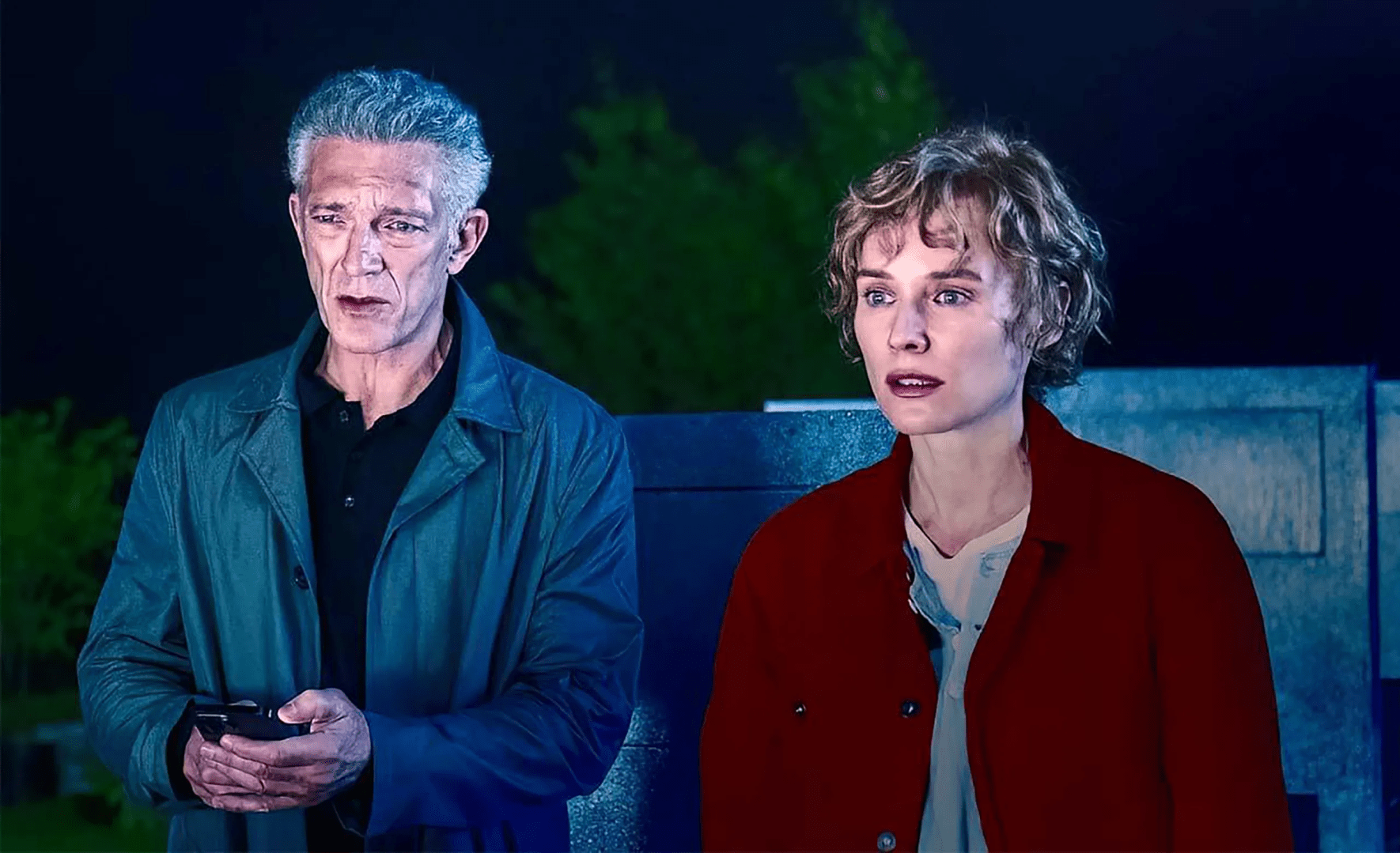

Karsh (Cassel) pudo revolucionar el negocio de las funerarias privadas gracias al proyecto craneado junto a su antiguo cuñado Maury (Guy Pearce haciendo de asistente freak), pero su emprendimiento peligra cuando varias de sus tumbas (incluida la de su esposa) son profanadas. A partir de esta base comienzan a abrirse algunas subtramas que incluyen ecoterrorismo, conspiraciones industriales e inteligencia artificial manipuladora (se plantea cierto debate actual con la aparición de una asistente virtual que puede leerse como una relación tóxica entre los humanos y los novedosos formatos de comunicación).

En medio de este cóctel que se comporta como un thriller corporativo, tenemos a Cronenberg que hace una catarsis personal de la tragedia que debió soportar luego de verse atravesado por la muerte de su esposa Carolyn Zeifman, siendo esta víctima de un cáncer terminal hace ya algunos años. La fantasía presente en la propuesta de encarcelar y monitorear a quienes perdimos dialoga sobre el tortuoso proceso de los duelos, el sufrimiento que padecen aquellos que acompañan a enfermos terminales en sus últimas etapas y la amargura de aferrarse a la nostalgia de quienes desaparecen de nuestras vidas.

Pero no solamente tenemos una historia de marcado perfil biográfico (Cassel emula algunos rasgos estéticos de Cronenberg), sino que The Shrouds por momentos busca hacer una relectura condensada de Vertigo (1958), la obra magna de Alfred Hitchcock donde la cuestión principal es la fascinación que desarrolla el personaje de James Stewart por perpetuar la imagen de la fallecida que encarna Kim Novak. En este caso le toca a Diane Kruger personificar a la difunta Becca y a su hermana gemela Terry, quien todavía mantiene un vínculo cercano con Karsh. En consecuencia, aparece el recurso de las dualidades y la presencia de una necrofilia sugerente.

Son contadas las instancias en las que Cronenberg muestra la hilacha como corresponde, especialmente en las reiteradas pesadillas donde Karsh comparte la intimidad con su esposa a medida que ella sufre amputaciones físicas y dolores insoportables. Sin embargo, las intenciones de The Shrouds se terminan quedando a mitad de camino. Tal vez la serie que ambicionaba desde un principio para Netflix era el verdadero golpe de horno que la historia necesitaba para afirmarse en su totalidad. Aunque las aspiraciones por seguir explorando el concepto de la “nueva carne” (léase la fusión del cuerpo humano con los avances tecnológicos) siguen estando presentes, Cronenberg parece haberse olvidado buena parte de esa carne al fondo del congelador. La vanguardia que anhelamos sigue frizada hasta nuevo aviso.