Reseña: The Brutalist

Introducción

The Brutalist narra la historia de Lászlo Tóth (Adrien Brody), un arquitecto judío húngaro que, tras escapar del horror del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, llega a los Estados Unidos en busca de lo que todo inmigrante anheló en esas tierras: el sueño americano. Lászlo intenta sobrevivir en un país que le resulta ajeno, luchando por reconstruir su vida, su matrimonio y su carrera artística y profesional. Todo cambia cuando conoce a un poderoso hombre de negocios: sus motivaciones se transforman y comienza a perseguir algo más grande, un legado. Sin embargo, la ambición por completar un proyecto arquitectónico colosal lo arrastra por un camino oscuro y corrupto, una cara podrida del sueño americano.

Dirigida por Brady Corbet y coescrita con Mona Fastvold, la película se divide en dos partes que podrían ser dos films distintos, pero que juntas tejen un relato profundo, acompañado por una puesta en escena magnífica y colosal, en sintonía con la obra arquitectónica que Lászlo construye en la segunda mitad. Investigando sobre el brutalismo, descubrí que esta corriente arquitectónica se caracteriza por el uso del hormigón armado, formas geométricas y una prioridad de la funcionalidad por sobre la estética. The Brutalist refleja eso en cierta forma, aunque su belleza estética es innegable. La música, la fotografía y la puesta en escena crean atmósferas opresivas o incómodas según el momento, y las actuaciones magistrales de todo el elenco potencian un conjunto diseñado para transmitir emociones y sensaciones.

Esta reseña puede incluir algunos spoilers porque se centra en las sensaciones que me despertó la película. Como toda obra de arte, es subjetiva: ver The Brutalist es como contemplar el diseño de un edificio vanguardista o una pintura majestuosa; no todos vemos lo mismo.

La primera parte

¿Podemos coincidir en que The Brutalist habla de la enajenación del ser frente al sueño americano? El primer plano, con la Estatua de la Libertad invertida, ya es una pista: «América» te da vuelta, te retuerce con un sueño americano que se rinde a los placeres inmediatos. ¿Adónde va Lászlo apenas llega? A un prostíbulo. ¿Con qué ahoga sus dolores? Con drogas. Y cuando encajás como una pieza más en la maquinaria, los ricos te mastican y te escupen a su antojo, según el movimiento de los dólares.

Pero me estoy adelantando. Cuando Lászlo llega a Estados Unidos, está solo. Su esposa y su sobrina no pueden salir de Hungría, atrapadas en un laberinto burocrático tras la división europea de posguerra entre capitalistas y comunistas. En esta primera parte, Lászlo lucha por sobrevivir y adaptarse a un país desconocido. Llega a Filadelfia, Pensilvania, una prominente ciudad industrial, donde busca su destino con la ayuda de su primo Attila (Alessandro Nivola) y la esposa de este, Audrey (Emma Laird). A diferencia de Lászlo, Attila se adaptó a la vida americana: cambió su apellido húngaro Molnár por Miller y se convirtió al catolicismo por su mujer. Para Lászlo, lo familiar se vuelve extraño; incluso con su compatriota, él sigue siendo el extranjero.

En su intento por insertarse en el mundo de los negocios, Attila y Lászlo consiguen un encargo: renovar una biblioteca para un importante empresario. Es la oportunidad de Lászlo para retomar su carrera tras años de sufrimiento por la persecución y la guerra. Sin embargo, el primer encuentro con el millonario no sale como esperaba. Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce) es arrogante, explosivo, racista, un perfecto exponente del «MAGA» (Make America/Argentina Great Again), reaccionario ante lo nuevo, cerrado y despectivo. Ataca la obra sin escuchar explicaciones. Lászlo, como artista, no explica su arte —la obra habla por él—, pero su primo Attila, influenciado por su esposa y el estilo de vida americano, le da la espalda. Lo echa. Porque la culpa, siempre, es del extranjero.

No es casual que la primera relación sincera, una amistad, la encuentre en una fila de caridad para recibir comida. Gordon (Isaach De Bankolé), un afroamericano siempre ajeno en su propio país, comparte con Lászlo las penurias de la pobreza. En una vida indigna, con trabajos indignos, sobreviven como pueden, unidos por la miseria… y las adicciones. Alcohol y drogas se convierten en el verdadero fruto del sueño americano.

La segunda parte

Cuando Lászlo parece resignado a su suerte, subsistiendo hasta poder reunirse con su esposa y su sobrina, Van Buren lo vuelve a contratar. Como típico rico, descubre que tiene una obra de arte en sus manos solo cuando otro la elogia. El magnate lo busca y le encarga una obra que glorifique la memoria de su difunta madre. Para Lászlo, es la oportunidad de cambiar sus motivaciones.

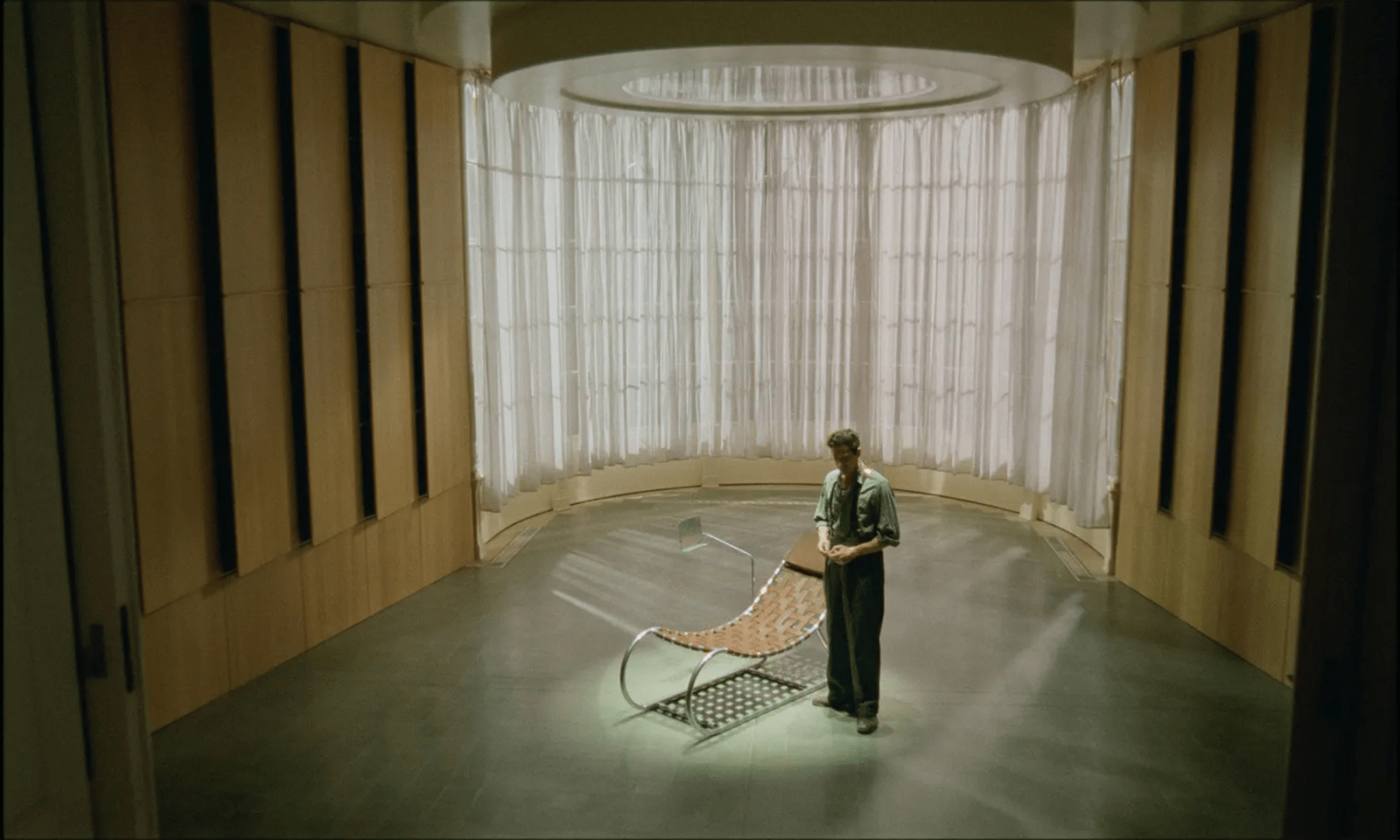

El proyecto es colosal, la obra de su vida. Recordando Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941), este proyecto significa cosas distintas para cada uno. Para Van Buren, el que pone la plata, es su Xanadú, una muestra de su poder y esplendor económico. Para Lászlo, el artista, es su rosebud, algo más profundo. La obra, una compleja monstruosidad de hormigón y mármol, tiene pasillos laberínticos y salones donde la luz siempre encuentra su camino. Así lo diseñó Lászlo, quizás como una metáfora de su alma en busca de un legado.

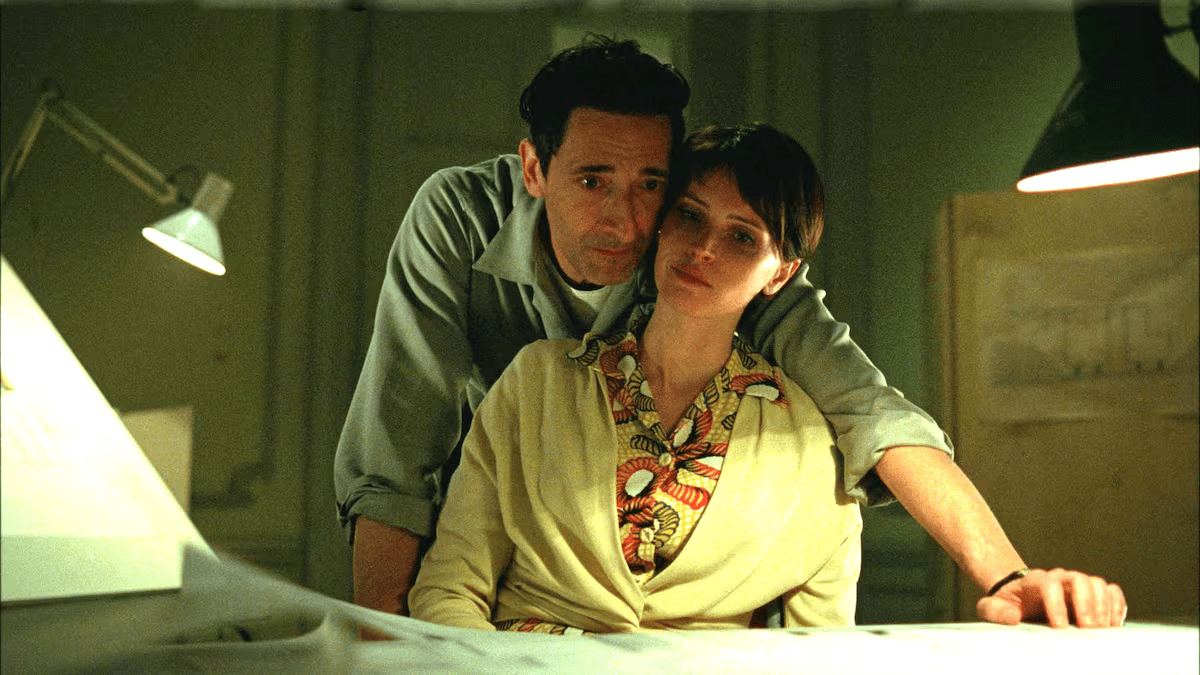

En esta segunda parte se da el reencuentro con su esposa Erzsébet (Felicity Jones) y su sobrina Zsófia (Raffey Cassidy). Pero no es el momento idílico que esperaba. Todos cambiaron. Los horrores del Holocausto y la guerra dejaron marcas profundas, más visibles en las mujeres: Erzsébet está en silla de ruedas; Zsófia guarda un pacto de silencio. Ante los ojos de su esposa, Lászlo ya no es el mismo. Perdió algo, o se lo robaron. ¿Fue la guerra o el sueño americano?

Una escena clave en las minas de mármol en Italia responde a esa pregunta. Allí se muestra la verdadera relación de poder entre ricos y pobres. Sin spoilear demasiado, Van Buren ejerce su dominio sobre Lászlo de la peor manera. El artista, en busca de su ambición, vendió su alma al diablo. No hay dignidad cuando el de abajo baila al son de los billetes del rico.

Final

Algo que me descolocó del relato es que empieza sin su protagonista. La primera escena muestra a Zsófia siendo interrogada en un campo de concentración, seguida por la voz en off de Erzsébet. Al principio no lo entendí, pero con el correr del film cobró sentido. O eso creo.

Aunque no camina, Erzsébet da el paso más firme en el desarrollo de la historia. Ella dice lo que Lászlo calla, quien, paradójicamente, en los últimos 15 minutos no tiene diálogo. Con la obertura y el epílogo centrados en Zsófia —especialmente al final, en 1980, cuando, en silla de ruedas, explica la obra de su tío—, entendí que la película trata sobre la tragedia y las pérdidas de Lászlo Tóth, pero vistas a través de los ojos y las voces de estas mujeres. Zsófia, ya una mujer realizada que construyó su vida en Israel, lejos del sueño americano, lo logró gracias al sacrificio de su tío.

No es casual el uso recurrente de planos subjetivos de caminos, rutas, vías. Es el viaje de Lászlo, como el de todos, con sus idas y venidas, sus accidentes, sus oscuridades. A veces parece no saber adónde va. ¿Hay un destino? Al final, como dice Zsófia, no se trata del viaje, sino del destino.