Adiós a David Lynch

No soy un extraño

Hace poco murió David Lynch. Es decir, murió uno de los cineastas más creativos, originales y bizarros que haya dado el siglo XX y el cine en general. Digo “bizarro” en la doble acepción en que puede tomarse esta palabra. Lynch era bizarro por su cine excéntrico, fuera de lo común. Pero lo era también en el sentido tradicional del término: por su valentía y su audacia.

Lynch fue un cineasta audaz por atreverse a crear un cine inusual y personalísimo, por no deberle nada a nadie (mucho menos, explicaciones: “¿quién soy para decirle a la gente que esto es lo que tienen que entender?”, diría en una entrevista). Su extrañeza logró, paradójicamente, volverlo familiar para un cierto público. Sus películas escapaban a la lectura inmediata y a la interpretación rápida, pero también su figura en el paisaje del cine norteamericano resultaba esquiva. Comenzó estudiando pintura, y su acercamiento inicial al cine (con el cortometraje Six Men Getting Sick, de 1967) no tuvo tanto que ver con un deseo de desarrollarse en este arte, sino con la intención de ver sus pinturas en movimiento. Cabeza borradora (1977), su primer largo sobre el horror de la paternidad, experimental y rodado en blanco y negro con un presupuesto ínfimo, fue lo que se denomina una midnight movie, referido a las películas de género independientes y con algún elemento controversial, que se proyectaban a medianoche en Nueva York.

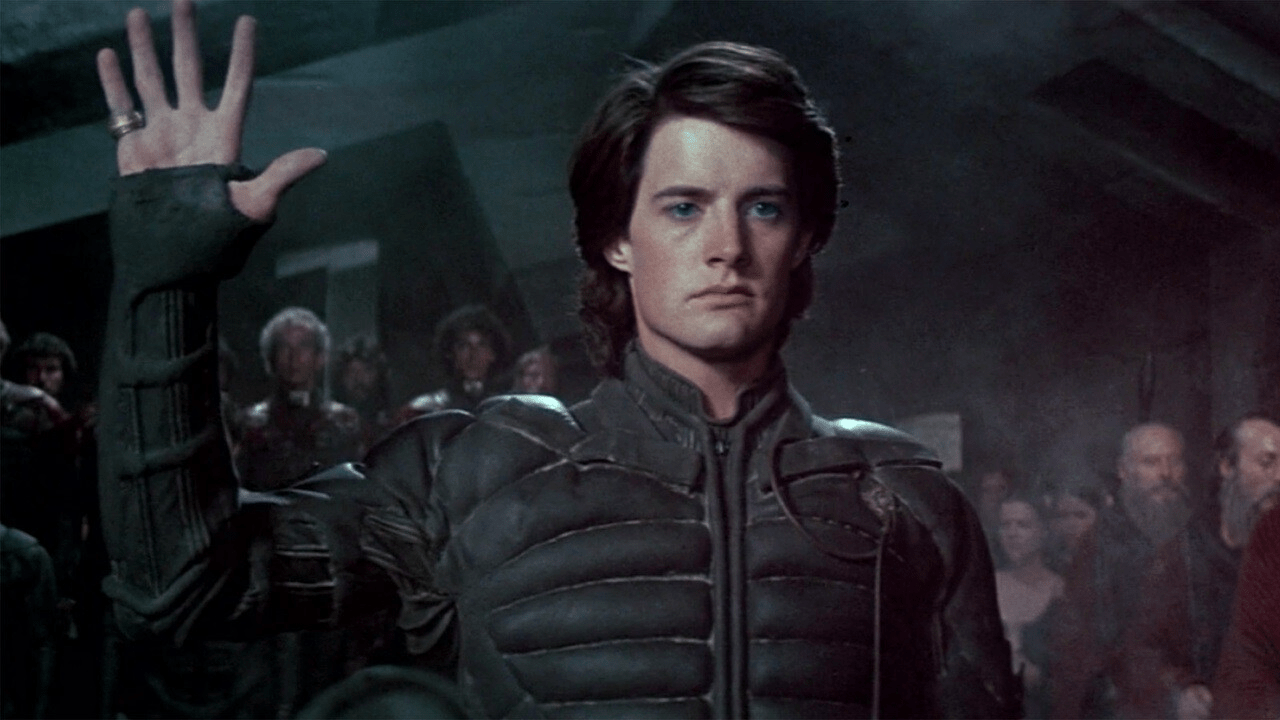

Lynch es, si uno quisiera situarlo en sus comienzos, un cineasta que se establece como tal en los 70. Pero poco y nada tenía que ver con el cine masivo de aquel momento, el del Nuevo Hollywood. Y así como su ópera prima era un artefacto extraño y surreal en el contexto de un cine marcado por un realismo descarnado y por el desencanto hacia un país hundido en plena guerra de Vietnam y escándalo de Watergate, en los 80 logró adaptarse a los estudios sin por eso resignar su estilo, ahora inserto en un cine industrial cada vez más inocente y dirigido a un público infantil y adolescente. El hombre elefante (1980), su drama de época sobre un hombre deformado y uno de sus films más “accesibles”, está puntuado por secuencias oníricas, y su particular y sufrido protagonista no deja de ser un personaje insólito como tantos otros en su filmografía. Terciopelo azul (1986) es un neo noir atravesado por la fantasmagoría y la perversión. Y Duna (1984), a priori una película impersonal y un tanto fallida, no deja de tener su encanto por el hecho de ver a un cineasta tan excéntrico que adapta una novela épica de ciencia ficción y aporta su mirada personal sobre el material de base. A comienzos de los 90 ocurrió algo curioso: al no encontrar financiación para sus películas, se pasó a la televisión y, junto con un productor, creó una serie que terminó por revolucionar el medio para siempre: Twin Peaks. Twin Peaks no solo trajo una mayor popularidad para el director, sino que también fue la punta de lanza para muchas series posteriores, tanto por su ambición como por su estética singular (Los Soprano, Los expedientes secretos X, Lost).

Es decir que hasta aquel momento habían sucedido dos cosas: Lynch había logrado posicionarse dentro del circuito de un cine más comercial y de alcance un poco mayor (aun cuando fuera financiado de forma independiente o a través de un estudio más pequeño como era la productora de Dino De Laurentiis) y hacerse un nombre propio; y había cambiado la manera de ver y concebir las series de televisión, que a partir de entonces tendrían un mayor nivel artístico.

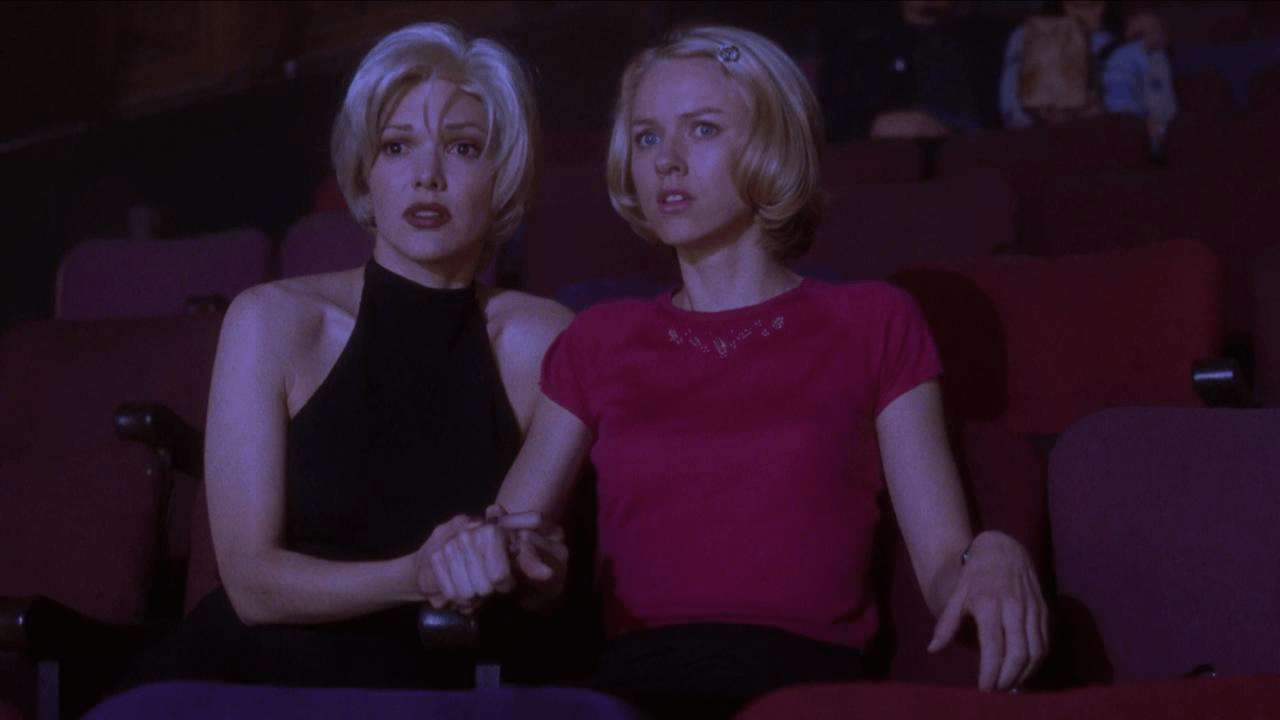

Este alcance del cineasta no haría más que extenderse de allí en adelante, con cuatro películas en los 90, una de las cuales le valió la Palma de Oro (Corazón salvaje); dos en los 2000, con Mulholland Drive (2001) reconocida como una de las mejores películas de esa década y como la octava mejor película según críticos de todo el mundo en la lista de mejores films de la historia de la revista Sight and Sound; finalmente, en 2017 estrenaría con éxito la tercera y última temporada de Twin Peaks (que, pese a ser una serie, fue elegida por Cahiers du Cinéma como la mejor película de los 2010, en un gesto inusual, digno de su cine).

Haberse ganado el mote de ser un director “extraño”, cuyas películas resultaban desconcertantes, ha dividido muchas veces a los espectadores y a la crítica por igual. Y, sin embargo, esto no le impidió transformarse en uno de los cineastas más importantes a la hora de pensar el cine contemporáneo.

Como ha señalado Mariana Enríquez, para la generación de quienes nacieron en los 70, el cineasta de Montana fue muy parte de su vida. Y también lo es para quienes somos de generaciones posteriores y formamos nuestra cinefilia en el paso que va de los videoclubes a Cuevana y Torrent. Para muchos que entre la preadolescencia y la adolescencia comenzamos a ver cine más a fondo, Lynch fue de los primeros en mostrarnos que el cine podía ser otra cosa. Me explico: es no poco probable que quienes empezamos a ver películas acaso “más adultas” y con mayor asiduidad hayamos descubierto, en un primer momento, a directores populares o con cierto prestigio (Tarantino, Scorsese, Hitchcock, Kubrick, Carpenter, Almodóvar, De Palma, Wes Anderson, por nombrar algunos), que de inmediato se nos revelaban como autores con sello propio. Claro que podían no gustarnos algunos de estos nombres o alguna de sus películas, pero en líneas generales sus características formales y (especialmente) narrativas los hacían más fáciles de aprehender. El cine de David Lynch, en cambio, era distinto. Una película suya podía encantar o enojar, podía fascinar o irritar. Lo que nunca podía hacer era dejarlo a uno indiferente. Inmerso más en la tradición del cine moderno antes que en el clasicismo, su cine nos demostró que una película podía ir más allá de una sucesión de causas y efectos (lo que llamamos narración). Que podía comenzar con una trama inteligible para luego fragmentarse y disolverse en acontecimientos extraños, sin orden aparente. Que un clima, una imagen o un personaje enigmáticos podrían ser valiosos por su sola invención, sin necesidad de explicarse; y por las sensaciones que pudieran provocar. Que podía haber finales que fueran desconcertantes, que dejasen al espectador perplejo antes que convencido de una determinada idea. Que una película merecía ser objeto de debate en busca de sentido, y que pudiera ser interpretada por el espectador como más le plazca. Lynch, por momentos, parece querer que el espectador diga lo mismo que su protagonista de Carretera perdida, el saxofonista Fred Madison: “me gusta recordar las cosas a mi manera. No necesariamente de la forma en que ocurrieron”.

Tanto amor por la extrañeza, por el surrealismo y por las narraciones enigmáticas llevaron a muchos a creer que el cine de Lynch era una experiencia, y que no debía analizarse. Que simplemente uno debía dejarse llevar, sin hacer demasiado esfuerzo por descifrar lo que ocurre en pantalla. El mismo director incluso pareció haber contribuido a esta idea cuando afirmó que Cabeza borradora funcionaba mejor si no se la interpretaba, puesto que buscaba crear una “textura” antes que una historia.

No podría estar más en desacuerdo. El hecho de que la mayoría de sus films sean elusivos es, justamente, una decisión consciente, y no es difícil verlo como una toma de posición por parte del cineasta. No es lo único en lo que Lynch tiene una postura determinada: otro tanto ocurre con sus personajes. Uno de los aspectos más extraordinarios y bellos de su cine tiene que ver con la manera asombrada con que su director los registra, independientemente de cómo sean. Cada vez que Lynch tiene que filmar a un personaje, sin importar si se trata de alguien bondadoso o perverso, mundano o excéntrico, lo hace con una evidente fascinación, como si en su presencia hubiera algo deslumbrante y que mereciera ser destacado. Lo mismo pasa con sus emociones y con su manera exacerbada de actuar. Las criaturas lynchianas parecen comportarse de forma tal que aquello que hacen lo llevan a cabo de manera apasionada. Sea el agente Dale Cooper de Twin Peaks, hablando de lo mucho que disfruta tomarse un café o comer un trozo de tarta de cerezas; Sailor (Nicolas Cage) y Lula (Laura Dern), la pareja de Corazón salvaje, bailando o cogiendo de forma desenfrenada; el desagradable psicópata Frank Booth de Terciopelo azul, que abusa de la cantante Dorothy Vallens y luego se emociona hasta las lágrimas al escuchar “In Dreams”, de Roy Orbison; el hombre elefante del film homónimo, que reclama a los gritos su humanidad luego de ser golpeado por una muchedumbre; el saxofonista de Carretera perdida, que asesina a su esposa en un ataque de celos, y queda tan perturbado que imagina en la cárcel que es otra persona diferente, que pasa a tomar su lugar; Betty, en Mulholland Drive, se muestra encantada con haber llegado a Hollywood, para luego enamorarse perdidamente de una mujer y terminar sumida en la locura al no poder estar con ella; en Imperio,la actriz Nikki Grace comienza un romance con su compañero de rodaje, solo para entrar en la desesperación cuando no puede distinguir entre la vida real y la película que están filmando.

La tendencia del cineasta a la exacerbación y el gusto por lo pasional se ve, además, en la puesta en escena. El cine de Lynch tiende muchas veces a estirar las escenas, como si aquello que viven y atraviesan los personajes fuera algo que se quiere filmar por siempre (el compositor y teórico de cine francés Michel Chion lo definió como “el cineasta de lo eterno”). Pero también puede haber en sus películas cortes abruptos e inesperados, que nos hagan pasar de un personaje a otro, o a una dimensión distinta, como ocurre en Mulholland Drive cuando Betty “se convierte” en Diane, en Carretera perdida con la historia del saxofonista, o en Imperio con Nikki que confunde realidad y ficción. Esto se extiende al sonido y al uso del color. En sus películas se puede pasar de pronto de melodías y canciones armoniosas y relajadas (gracias, en gran parte, a la labor de Angelo Badalamenti) a sonidos chirriantes y desagradables. De la misma manera, en sus películas suelen estar muy presentes el azul y el rojo, señalando esta dualidad entre la calma y la serenidad, y la brutalidad y el arrebato; características propias de los personajes y de sus situaciones.

Toda esta suma de ideas y de recursos formales no pueden reflejar sino el hecho de que su cine, en apariencia caótico, está compuesto en verdad de un trabajo meticuloso para generar ese estado de cosas enigmático.

Rever hoy una película de Lynch implica un desafío para el espectador, un trabajo reflexivo que lleve los elementos (de la narración, pero también de la puesta en escena) de su cine a la búsqueda de significados, de sentidos. En un tiempo como este, cuando la mayor parte del cine mainstream parece destinado a ser un film-evento enlazado a una creación preexistente y popular, o algo a ser digerido con facilidad y rapidez, su cine parece más libre que nunca, a la vez desfasado y atemporal. Sería de esperar que su legado continúe creciendo.

Se fue David Lynch. Ante la certeza de su muerte, siempre quedará el misterio de su cine. Un cine hecho del material con que están hechos los sueños.