El cine alegórico y el caso Oppenheimer

Llegué tarde al último opus de Nolan. No me dan los fuelles para un análisis y por razones de calendario, sería un escándalo hacer una reseña. Digamos que es un comentario. Una libertad que me tomo por ser el Charles Foster Kane de este imperio periodístico (¿?)

Hay veces en que una película no trata realmente sobre lo que cuenta. La trama es una fachada. Una representación. A partir de un indicio, se descubre el tema de la obra, el significado oculto, las runas inscriptas que hacen funcionar el encantamiento. A veces, por supuesto, es totalmente subjetivo. Otras, se hace tan obvio que parece increíble que no haya sido el tópico de discusión.

Me paro en una sillita y les grito Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski, 2022) es un metamensaje sobre el cine actual. Maverick (y Tom Cruise) simbolizan al cine de entretenimiento clásico. Los drones, comandados por el Almirante Caín (Ed Harris, con nombre de villano de cómic, si los hay), representan a las películas de superhéroes que lo quieren dejar sin trabajo. El avión espía que está probando al inicio de la película, y que quiere llevar a Mach 10, es la saga de Misión Imposible. Lo logra, pero no alcanza para sostenerse. Tiene que volver a Top Gun, el lugar en el que se hizo un nombre. Sus aliados contra los aviones no tripulados (sin alma) son una estrella de las series (Jon Hamn) y jóvenes dispuestos a probar algo nuevo, con sobrenombres como “Fanboy” y “Phoenix”. Su sobrino putativo “Rooster”, interpretado por Miles Teller probó suerte en la factoría Marvel, Los 4 Fantásticos (Josh Trank, 2015), y falló estrepitosamente. Penny, su interés amoroso está interpretado por una estrella de cine de los ochenta y noventa: Jennifer Connelly. Cuando Maverick entra al bar donde se encontrará con ella, suena “Modern Love”, de David Bowie, con quien Connelly debutó en la pantalla en la ya clásica Laberinto (Jim Henson, 1986), en la que la heroína luchaba contra un ejército de marionetas que enamoró a decenas de miles de adolescentes. La misión que tiene que ejecutar, en un país indeterminado, es, obviamente, imposible. La resolución es con las armas del pasado, como el viejo el F14 Tomcat que le roban al enemigo, o sea la estructura clásica.

No siempre funciona de esta manera el cine alegórico, el cual en el que el relato que se cuenta representa o significa una cosa diferente. Hay alegorías más directas, como Madre (Darren Aronofsky, 2017), que es una relectura del relato bíblico de la creación. En ellas, nada tiene sentido sin la conciencia del espectador de la función simbólica. En otros casos, como la citada Top Gun: Maverick o Aliens (James Cameron, 1986), es igual de disfrutable estando al tanto o no del significado oculto. Antes que se lo pregunten, Aliens podría ser una alegoría a la guerra de Vietnam.

El problema es “la madriguera del conejo” en la que se puede caer sobreinterpretando. No hay que buscarle la quinta pata al gato. La gran mayoría de las películas no tienen un significado oculto, aunque sí tienen temas que a veces no son obvios a primera vista. Dicho esto, es mucho más interesante ver Petróleo sangriento (There Will be Blood, Paul Thomas Anderson, 2017) como metáfora del capitalismo salvaje antes que la historia de Daniel Plainview, un minero que busca plata, encuentra petróleo, queda cojo y sordo, pretende ser un hombre de familia y de religión para hacer negocios, y termina enfrentado con la moral cristiana puritana, a la que doblega.

Por supuesto, a mí me gustan los ejemplos más rebuscados. En Asesinato en el expreso de Oriente (Murder on the Orient Express, Kenneth Branagh, 2018), Kenneth Branagh se las arregla para convertir un misterio clásico en un alegato anti Trump, en aquellos momentos presidente de EE. UU. En este caso, Hercule Poirot descubre que el millonario filibustero asesinado fue un despiadado asesino y todos los estamentos de la sociedad –la clase trabajadora, los profesionales, los artistas, la aristocracia, el clero, la justicia y siguen las firmas–, se encargaron de hacerle pagar por sus crímenes. Lo hizo tan sutilmente que pasó desapercibido. Mejor suerte tuvo Jordan Peele con ¡Huye! (Get Out, 2017). Todo el mundo entendió que estaba hablando del racismo subyacente entre los blancos más progres, que se apropian de las mejores características de la raza negra, atrayéndolos a sus fauces para canibalizarlos.

Es más fácil el método de “ciudad amurallada”, en el que se cuenta, a partir de una visión de lo micro, el funcionamiento de un todo: un magnate es todo el capitalismo. Un hombre negro son todos los hombres negros. Por otro lado, es más complicado de captar la alegoría de transposición, una situación de otro tiempo en la que una situación representa la realidad del hoy, o un personaje que es una persona real. Cuando es sutil, cualquiera sea el caso, el relato debe funcionar más allá de captar o no su significado profundo.

Y es así como llegamos a Oppenheimer (Christopher Nolan, 2023), en la que Nolan se las arregla para convertir uno de los hechos más sorprendentes (el dominio de la física atómica) y trágicos (su utilización como arma de destrucción masiva) en una película sobre la cultura de la cancelación. El planteo es oblicuo. Esta historia se ha contado antes, de manera más clásica en Fat Man and Little Boy (Roland Joffé, 1989) o más lateral, como en la excelente serie Manhattan (Sam Shaw, 2014/2015). Nolan se apropia del relato y pone la manipulación temporal al centro. Como es sabido, el director inglés prefiere las estructuras temporales complejas, pero que, en lo posible, sean claras para el espectador. La excepción que confirma esta regla sería Tenet (2020).

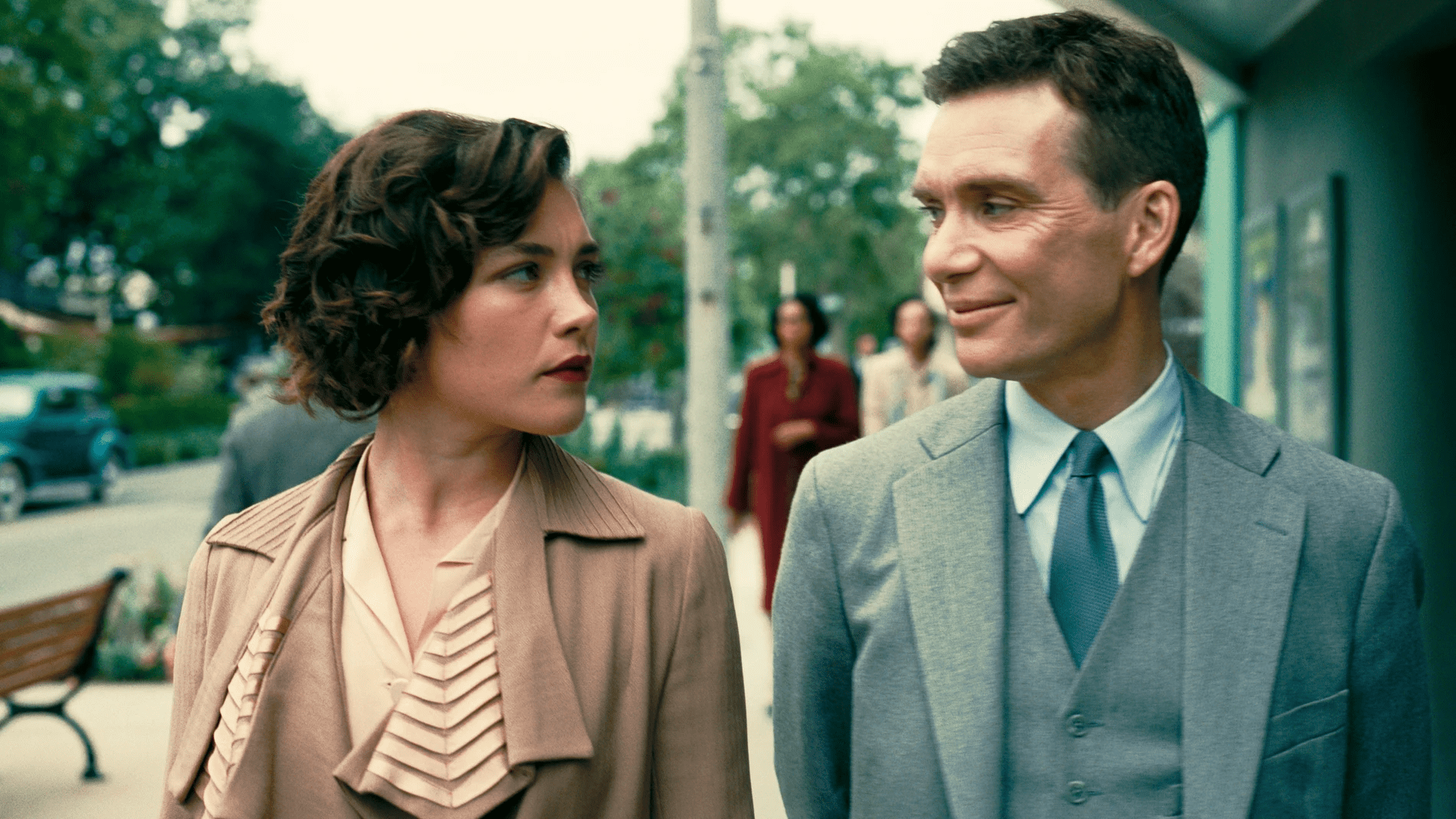

Nos encontramos entonces con dos puntos de vista, basados en testimonios. El primero es el que hace el mismísimo Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) en 1954, cuando es confrontado por una comisión que evalúa su idoneidad para seguir teniendo acceso a información clasificada y por ende pertenecer al eslabón más alto de la cadena científica y armamentística de Estados Unidos. Perder ese estatus sería el equivalente a ser desterrado en vida. El otro es en 1959, cuando el Congreso de Estados Unidos lleva adelante audiencias para confirmar en su cargo a Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), ex presidente de la Comisión de Energía Atómica, nominado para ser Secretario de Comercio, cargo que debe ratificarse en el Senado. Strauss y Oppenheimer están enfrentados en una guerra fría.

Mientras que Robert Oppenheimer cuenta su carrera académica y profesional desde sus inicios, en la década del treinta, Lewis Strauss recién lo conoció después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las primeras cosas que se nos revelan es el origen de la inquina entre ambos, que se encuentra a medio camino entre el presente de la película y el inicio de la carrera del físico nuclear. Como suele suceder, es un malentendido que deriva en venganza. Lewis Strauss interpreta que Robert Oppenheimer puso en su contra al mismísimo Albert Einstein (Tom Conti). Y ese es el eje del relato, o de su conflicto, que es decir algo parecido. Por supuesto, luego se cuentan otros incidentes. Pero la chispa primordial está allí. El contenido de la conversación entre Einstein y Oppenheimer se nos esconde. Se cuenta, al inicio, desde el punto de vista de Strauss, que la observa a lo lejos sin poder escuchar. No accedemos a ella hasta el final de la película, cuando Robert Oppenheimer la recuerda.

Con una ira calculada, Strauss lleva adelante una campaña para desenterrar hechos conocidos, magnificarlos y resignificarlos con el fin de destruir la imagen de Oppenheimer, despojándolo del aura de genio que ganó con la guerra. Desde el relato de Nolan, la cancelación no ocurre porque se desenmascara un hecho, sino por ponerlo en el tapete nuevamente, y utilizarlo como un arma. Como la física del átomo, la historia se puede convertir en un arma para el presente, todo tiene que ver con cómo se contextualiza.

Las “faltas” que se desentierran para perjudicar a Oppenheimer fueron dos. La primera, una vieja y querida acusación de pertenencia al partido comunista. El macartismo no trazó la línea, ya estaba en el piso. El insulto más común de los norteamericanos es tildar a fulano o a mengano de comunista o, en una escala menor, de socialista. Curioso, no son lo mismo, pero para ellos, es como decir “hijo de remil putas” o “hijo de puta”. Un asunto de grado. La segunda, sus affaires extramatrimoniales. Primero, como amante de Kitty (Emily Blunt), una mujer casada, que queda embarazada y finalmente forma pareja con el físico. Luego, manteniendo una amante, Jean Tatlock (Florence Pugh), que, se sugiere, fue asesinada por agentes de inteligencia por su activa militancia comunista y cercanía a Oppenheimer.

Estos hechos se cuentan como parte de la biografía de Oppenheimer, que se muestra timorato. Nunca decidido. No milita de manera activa en el partido, es un simpatizante. Tampoco es un mujeriego consumado.

La puja entre Alemania y EE. UU. por la supremacía tecnológica, simbolizada en el desarrollo de armas de destrucción masiva, deriva en reclutamiento de Oppenheimer –señalado como el más importante entre los físicos norteamericanos– a la cabeza del proyecto, que se vuelve titánico. Todos los recursos disponibles se ponen a su servicio, incluida la construcción de una ciudad como fue Los Álamos, en su Nuevo México natal.

A los tibios los vomita el diablo, diría un bisabuelo y, efectivamente, Oppenheimer fue un tibio. Fabrica un arma, pero no quiere la más poderosa –la bomba H– propuesta por Edward Teller (Benny Safdie). Entrega la bomba atómica, pero se opone a su uso. Una vez utilizada, tiene remordimientos, pero acepta ser la tapa de la revista TIME. Expresa sus reservas al presidente de Estados Unidos Harry S. Truman (Gary Oldman), a posteriori del bombardeo.

Oppenheimer vendió su alma al diablo. Se transformó en muerte, como él mismo dijo. Por supuesto, tenía una buena razón. Los contextos históricos no son negros o blancos. Era una moneda en el aire. En ese momento se pensaba que, si no lo hacían los aliados, serían los nazis, que ya habían bombardeado Europa y exterminado a millones de personas. Pero los nazis ya habían sido derrotados cuando la bomba fue lanzada contra Japón. La banalidad con la que se eligió cuántos miles de personas morirían es tan pasmosa que la escena quedará grabada para siempre: “No vamos a bombardear Kioto, fui a allí de luna de miel”, dice el secretario de Defensa de Estados Unidos.

Oppenheimer pasó de genio de la física cuántica a ser el símbolo de la supremacía tecnológica militar de Estados Unidos. Les dio la herramienta con la que se convirtieron en imperio. El relato es circular. El origen de la inquina es, claro está, la premonición de Einstein sobre esa inquina. La charla oculta durante toda la película es oportunamente sobre la “cancelación” de Oppenheimer: “Cuando te hayan castigado lo suficiente, te perdonarán, te servirán salmón con ensalada de papas, te darán una medalla y te dirán que todo ha sido perdonado. Recordá esto: No te estarán perdonando a vos. Se están perdonando a ellos”.

Los personajes de Bohr (Kenneth Branagh) y el mismísimo Einstein sirven como un contrapeso a la figura del protagonismo. No están dispuestos a hacer lo que haría Oppenheimer, pero, habiendo sido víctimas de los nazis, no lo condenan. La pregunta es si su reserva era moral o, como Einstein, podían predecir la condena posterior. Oppenheimer es, al cabo, salvado por sus amigos dentro del sistema: son los relatos del general Leslie Groves (Matt Damon) y el faltazo del químico Ernest Lawrence (Josh Hartnett) los que, finalmente, mantienen en la posición de privilegio al “padre de la bomba”, a quien le sirven salmón con papitas noisette y le dan una medalla por los servicios prestados. La premonición fue real en su totalidad. No lo estaban perdonando a Oppenheimer, sino que se estaban perdonando a ellos mismos.

Demos un paso más y caigamos en la madriguera. ¿Nolan se identifica con Oppenheimer? Ciertamente, la función del científico en la película es la de administrar talentos, la de construir un marco de trabajo con un objetivo, cuestiones que pueden tener similitudes con las de un director de cine. Oppenheimer construye una ciudad, tal como hace Nolan para filmar su historia. Ambos se rodean de los mejores en cada especialidad. Ambos deben responder a un productor, que es quien está al mando. De más está decir que, políticamente, Nolan nunca se ha definido, y que si se analiza el discurso de El caballero de la noche asciende (The Dark Knight Rises, 2012), un espectador bien pensante podría concluir que Bane es el héroe del proletariado y Batman viene a defender a la Bolsa y a los millonarios. ¿Se siente Nolan el padre del cine de superhéroes moderno? ¿Se considera responsable de la carrera armamentística que jodió bien jodida una década de cine? ¿Estima que Warner Brothers, a quien le generó millones, lo quiso bajar de un hondazo cuando comercializó Tenet? ¿Será por eso por lo que filmó esta película con Universal Pictures?

Lo más probable es que todo esta sea una invención de este escriba, y que Nolan solo haya querido hacer una biopic, pero como lo cronológico no es lo suyo, y el tiempo es relativo –guiño, guiño– le salió esta película entreverada, profunda, con diferentes significados pero que no llega a tocar plenamente la dimensión moral de lo que cuenta, que es un hombre que, a sabiendas de lo que hacía y siendo advertido por las mentes más brillantes del mundo, entrega el fuego que es todos los fuegos.