Siempre locos (Brian Gibson, 1998)

No le cuenten a nadie, pero el tema original de este último número era “grandes escenas de películas menores”. De hecho, siempre tuve elegida la mía. Se trataba del final de Una acción civil (A Civil Action, Steven Zaillian, 1999). El abogado Jan Schlichtmann, interpretado por John Travolta, lleva adelante una demanda colectiva representando a los habitantes de un pueblito por la contaminación que sufren de parte de una gran compañía química. Contrario a su accionar habitual, se involucra más allá del deber con los representados, enfrenta a una multinacional gigantesca, pone dinero de su bolsillo y, como era de esperar, quiebra. Los asociados de su estudio jurídico lo echan, se separa de su mujer, vende todas sus pertenencias y termina en una audiencia de bancarrota, frente a la jueza, interpretada por Kathy Bates en un cameo.

La jueza da cuenta de la situación y dice que, francamente, es difícil de creer que después de 17 años de ejercicio de la abogacía, y siendo Jan un abogado conocido, tenga solo 14 dólares en su cuenta bancaria y una radio portátil. La jueza, empática, pregunta: ¿Dónde fue todo el dinero? ¿Qué pasó con las propiedades? ¿Qué pasó con sus efectos personales? Schlichtmann mira hacia abajo. No tiene respuesta. La jueza, finalmente, pregunta ¿Qué pasó? Y ahí Travolta demuestra que no nació solo para bailar. Levanta la vista un instante. Suspira. Clava los ojos. La imagen funde a negro. El final es poderosísimo. Es el opuesto perfecto al gran discurso legal de los thrillers de la época: es un elogio al sacrificio en silencio. Pero, bueno, no es el tema que terminamos tocando.

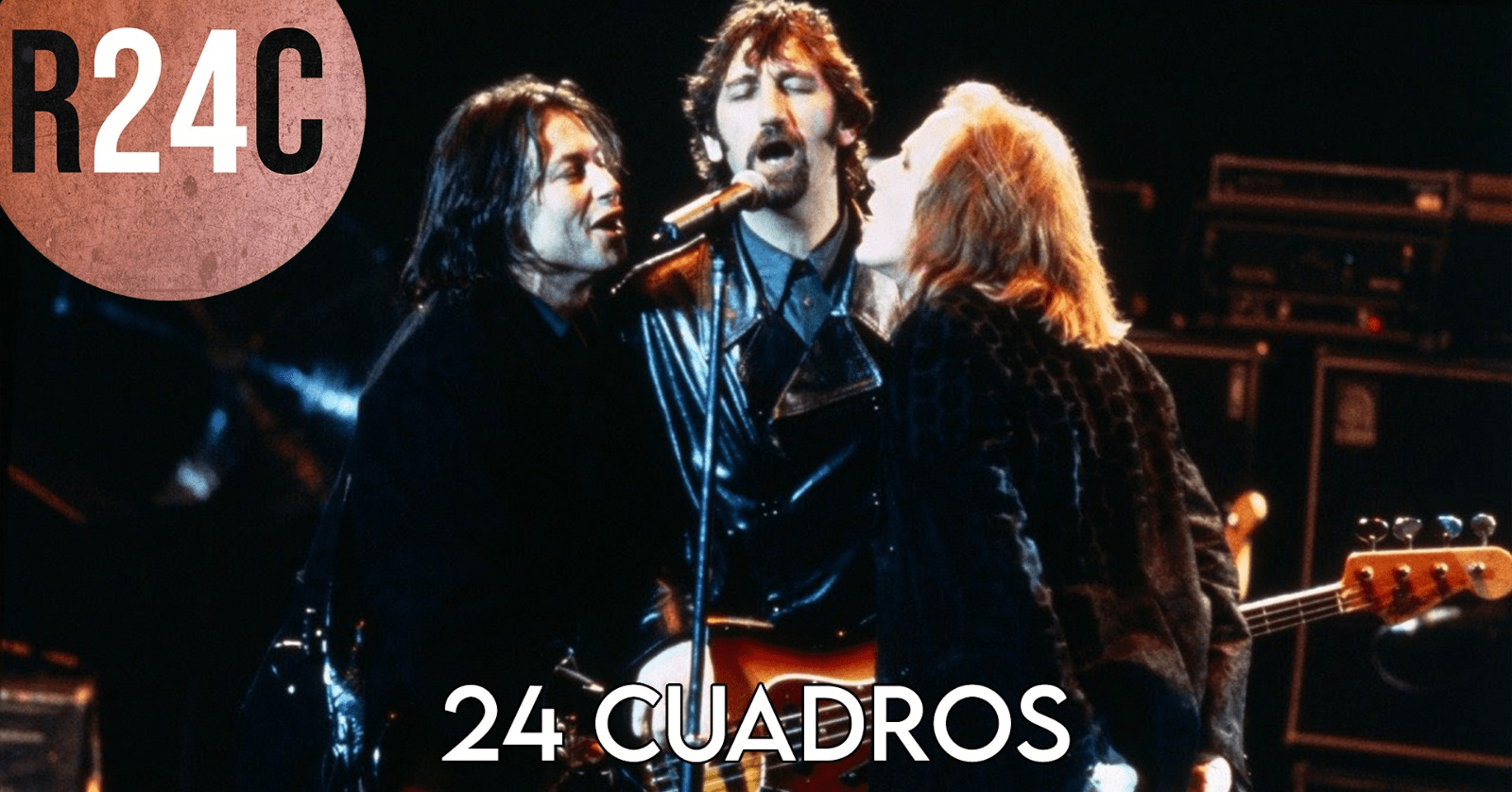

Las pequeñas obras maestras, tal como las planteamos desde La 24 Cuadros, son aquellas películas que no son clásicos indiscutidos, tal vez ni siquiera son buenas películas, pero que por alguna razón resuenan en nosotros. No es una glorificación del bizarro o el fallido, sino la reivindicación de películas que pasaron sin pena ni gloria. Siempre locos (Still Crazy, Brian Gibson, 1998) es una de ellas. La mía. Era obvio, trabaja Bill Nighy. Veo cualquier cosa en la que actúe Nighy.

Tony Costello (Stephen Rea), el tecladista de la otrora legendaria banda Strange Fruit, sobrevive del usufructo de las máquinas expendedoras de preservativos ubicadas en baños de restaurantes y demás áreas de servicios de las Islas Baleares. Tony tiene un encuentro casual con el hijo de un importante organizador de eventos musicales. Se cumplen 20 años del festival (claramente inspirado en Glastonbury) en el que Strange Fruit se separó, y todavía no puede digerir el hecho. El muchacho, un fan de la banda, le propone volver a tocar. Tony no ha quedado en contacto con sus compañeros ni con el ambiente musical en general. Ahora, para tener una chance más, debe reunir a los miembros originales y organizar una gira para prepararse. Para cumplir su objetivo, se contacta con Karen (Juliet Aubrey), exasistente de la banda. Ella les siguió el rastro a los integrantes de “la fruta”. Se trata de David “Beano” Baggot (Timothy Spall), el baterista, que vive con su madre y es perseguido por el fisco inglés; Les Wickes (Jimmy Nail), el malhumorado bajista, que tiene un trabajo como techista, y Ray Simms (Bill Nighy), el cantante que está dilapidando lo que queda de su fortuna, ya que es el único que siguió ligado a la música como solista, pero su carrera está en ruinas. Fuera de alcance, está Brian Lovell (Bruce Robinson), guitarrista y compositor, que sufrió un colapso mental y desapareció de la faz de la Tierra y se presume muerto. Además, el cantante original de la banda, hermano de Brian, falleció de sobredosis. Ray Simms fue su exitoso reemplazo.

Parte del disfrute se da en las referencias cruzadas y reinventadas sobre la historia del rock. Beano es una especie de John “Bonzo” Bonham, de Led Zeppelin. Excesivo, ligeramente ebrio, siempre en estado de exaltación. Ray es un rockstar permanente, en parte David Coverdale y en parte Ozzy Osbourne; su esposa Astrid (Helena Bergström) está basada en Sharon Osbourne. Les Wickes, el bajista, es el arquetipo del bajista malhumorado del rock. Casado, con hijos, trabajador, no tolera al “nuevo” cantante, que fue Ray. Podría ser una especia de John Deacon. Luego, Tony, el tecladista sólido y conciliador, parece inspirado en Jon Lord. Por último, Brian, el guitarrista perdido, es Syd Barrett.

La banda se completará con Luke (Hans Matheson), un joven guitarrista que enamora a Clare (Rachael Stirling), hija de Karen. Cuando la banda se junte y comiencen los ensayos, aparecerá el narrador de la película, que es el plomo y sonidista de la banda, Hughie, interpretado por el humorista escocés Billy Connolly.

Por supuesto, todo irá mal. En la gira, afloran los conflictos del pasado sin resolver, sumados a los nuevos ocasionados por la vejez. La película se apoya en el carisma y timing cómico de su elenco, que es un lujo imposible. Brilla Bill Nighy como el frontman ególatra pero frágil, Timothy Spall, como el baterista que nunca creció y Stephen Rea, como el conciliador que trata de mantener los egos bajo control y de conquistar a su amor imposible de veinte años atrás. En medio de todo, Hughie ironiza sobre el fracaso permanente de esta banda de soñadores/perdedores.

Siempre locos es una película liviana sobre el arte perdido de ser una banda de rock. No tiene la responsabilidad de representar personajes reales ni a una época, como pasaba en Velvet Goldmine (Todd Haynes, 1999), o en Casi famosos (Almost Famous, Cameron Crowe, 2000). No quiere ahondar sobre los peligros del estrellato, o el negocio que se fagocita a los artistas populares, sino que, como en un tango, lo que manda es la nostalgia sobre un pasado que, tal vez, se recuerda más brillante de lo que fue realmente. Y, sobre todo, sobre las segundas oportunidades.

Brian Gibson, el director de la película, falleció poco después de filmarla. En su haber tenía unos pocos títulos. Se destacan What’s Love Got to Do with It (1993) y La jurado (1996). Nos dejó un cuento con múltiples reminiscencias, que bebe de las aguas de la historia del rock inglés, sus anécdotas y protagonistas, que jamás se pone solemne. Ama profundamente a sus personajes que, a pesar de estar en la línea fronteriza del patetismo, siempre se mantienen del lado de la calidez y el amor por la música.

No se me ocurre una película mejor para cerrar La 24 Cuadros. Una recomendación que no sea obvia. Una película que te hace sentir bien. Algo que tal vez viste, pero no le prestaste atención. Para eso debería servir una revista. La llama sigue encendida.

ESTA Y MÁS NOTAS EN EL NÚMERO #40 DE LA REVISTA 24 CUADROS .